文(文)是什么意思

文-古文字通假字典

文

(文明wen)讀為吝(文來lin),叠韻

周原甲骨文H一一·八五:“七六六七一八,其文既魚。”上數占為蠱卦,徐中舒師《數占法與〈周易〉的八卦》云文讀為吝。

文-古文字通假字典

文

(文明wen)或説讀為汶(文明wen),雙聲叠韻

戰國古幣有方足布,面文“文陽”(《錢典》三六三、三六五)。亦有尖足布,面文“文陽”。或説“文陽”即“汶陽”,春秋魯地,故城在今山東寧陽縣東北。按《隸釋》一史晨饗孔廟後碑:“文陽馬琮。”洪适釋以文為汶。

文同纹-常用古今字通假字字典

文同纹

文音wén。文的本义是线条交错的图形,花纹。《说文》:“文,错画也。”《左传·昭公二十八年》:“择善而从之曰比,经纬天地曰文。”(选择好的而跟从他叫做比,经线、纬线在天地间交错叫做纹。杜预注:“比方善事,使相从也。”“经纬相错,故织成文。”)《管子·水地》:“鸟兽得之,形体肥大,羽毛丰茂,文理明著。”(鸟兽得到了它,身体长得又肥又大,羽毛丰满美盛,花纹鲜明显露。著,显著,昭著。)《庄子·逍遥游》:“越人断发文身,无所用之。”(越地的人剪断头发,身上又涂、刺花纹,用不着这种礼冠。)《礼记·王制》:“东方曰夷,被发文身,有不火而食者矣。”(东方的少数民族统称夷,披散着头发身上刺有花纹,有不升火煮熟就吃的。)“花纹,刺花纹”义,后来加义符“糸”写作“纹”。

文-简明篆刻正字字典

文

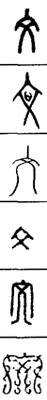

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

文-古代汉语字典

文wén

【释义】:

①在身体上刺画花纹。《左传·哀公七年》:“仲雍嗣之,断发文身。”(仲雍:吴太伯之子。)引申为彩色交错的花纹,纹理。后来写作“纹”。《礼记·乐记》:“五色成文而不乱。”《左传·隐公元年》:“仲子生而有文在手。”[文章]1.错杂的彩色或花纹。《庄子·胠箧》:“灭文文,散五采。”2.文辞。《史记·儒林列传序》:“文文尔雅,训辞深厚。”3.指礼乐制度。《礼记·大传》:“考文文,改正朔。”(正:指岁首的月份。朔:每月初一。)②文雅,华美,与“质”相对。《论语·雍也》:“文质彬彬,然后君子。”嵇康《与山巨源绝交书》:“强越人以文冕也。”③文字。《左传·昭公元年》:“于文,皿虫为蛊。”又指文辞,文章。《文心雕龙·情采》:“昔诗人什篇,为情而造文。”④礼乐制度。《论语·子罕》:“文王既没,文不在兹乎?”(兹:此。)又指法令条文。《史记·货殖列传》:“吏士舞文弄法。”[文学]指古代的文献典籍。《论语·先进》:“文文:子游、子夏。”《吕氏春·荡兵》:“文文虽博,犹不见听。”⑤非军事的,与“武”相对。《国语·周语中》:“武不可觌,文不可匿。”(觌dí:见。)⑥文饰,掩饰(这个意义旧读wèn)。《论语·子张》:“小人之过也必文。”

【说明】“文”为象形字,古文字是一个正面站立的人形,胸部刻画有花纹。参附录三。

文-常用古汉语字典

文wén

【释义】:

[名]①文字。魏学洢《核舟记》:又用篆章一,文曰:“初平山人”,其色丹。王安石《游褒禅山记》:有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识。②文章。范仲淹《岳阳楼记》:属予作文以记之。王羲之《兰亭集序》:后之览者,亦将有感于斯文。方苞《左忠毅公逸事》:庑下一书生伏案卧,文方成草。③非军事的事物、方法、行为。与“武”相对。魏征《谏太宗十思疏》:文武并用,垂拱而治。《论语·季氏将伐颛臾》:故远人不服,则修文德以来之。司马迁《毛遂自荐》:文不能取胜,则歃血于华屋之下,必得定从而还。④文辞。司马迁《屈原列传》:其称文小而其指极大。⑤指自然界或人类社会某些规律性的现象。范晔《张衡传》:尤致思于天文阴阳历算。《周易·贲》:观乎天文,以察时变;文乎人文,以化成天下。⑥礼乐制度。《论语·子罕》:文王既没,文不在兹乎?⑦文采。王安石《伤仲永》:自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。[动]①修饰,掩饰。《左传·僖公二十四年》:身将隐,焉用文之?杨恽《报孙会宗书》:若逆指而文过。②刺画花纹。《墨子·公输》:今有人于此,舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之。[量]用于计量铜钱的基本单位。施耐庵《鲁提辖拳打镇关西》:当初不曾得他一文,如今那讨钱来还他?

文-古汉语通假字字典

文wén

【中古音】:

【上古音】:

無分切

【通假字释义】:

微文合三(明文) 錯畫也。

【正字及释义】:

wén

wén  無分切 微文合三(明文) 紋彩。

無分切 微文合三(明文) 紋彩。《荀子·勸學》:禮之敬文也,樂之中和也,詩、書之博也,春秋之微也,在天地之間者畢矣。〔梁啓雄云:文,借爲

。〕

。〕紋 wén

無分切 微文合三(明文)

無分切 微文合三(明文)(一)絲織物上花紋。

《荀子·賦》:爰有大物,非絲非帛,文理成章。〔梁啓雄云:《説文》文,道畫也,今字作紋。〕

《淮南子·説林》:見虎一文,不知其武。

(二)紋理。

《韓非子·外儲説右下》:已駕,察手吻文。〔陳奇猷云:察即擦,文即紋。御者使其兩手執轡牢固,先以口吻手,手有紋故曰吻文,手既潤濕,然後兩手摩擦,故曰察手。〕

紊 wěn

亡運切 微吻合三(明文) 亂。

亡運切 微吻合三(明文) 亂。《書·洛誥》:王肇稱殷禮,祀于新邑,咸秩無文。〔王引之案:文,當讀爲紊,紊亂也。《盤庚》云:“若網在綱,有條而不紊。”《釋文》:紊,徐音文。是紊與文,古同音,故借文爲紊。〕

《書·洛誥》:惇宗將禮,稱秩元祀,咸秩無文。

《漢書·翟方進傳》:正天地之位,昭郊宗之禮,定五畤廟祧,咸秩亡文。

《漢書·郊祀志上》:天子祭天下名山大川,懷柔百神,咸秩無文。〔顔師古云:秩,序也。舊無禮文者,皆以次序而祭之。〕

應劭《風俗通義·山澤》:《尚書》:“咸秩無文。”王者報功,以次秩之,無有文也。

聞 wèn

亡運切 微問合三(明文) 名聲。

亡運切 微問合三(明文) 名聲。《劉子·心隱》:子貢曰:少正卯,魯之文人也,夫子爲政,何以先之。

文-常用字详解字典

文wén

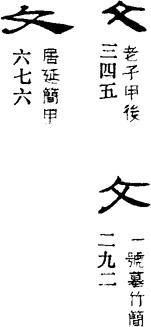

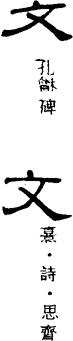

甲

金

金 篆

篆

□,4画。①古时称在身上、脸上刺画花纹或字

文身|文双颊。②纹理;引申为自然界的某些现象

文身|文双颊。②纹理;引申为自然界的某些现象 天文|水文。③旧指礼节仪式

天文|水文。③旧指礼节仪式 虚文△繁文缛节。④掩饰

虚文△繁文缛节。④掩饰 文饰|文过饰非。⑤字;文字

文饰|文过饰非。⑤字;文字 汉文|英文|甲骨文。⑥文章

汉文|英文|甲骨文。⑥文章 文学△散文|韵文。⑦文言

文学△散文|韵文。⑦文言 文白夹杂△半文半白。⑧社会科学和自然科学的发展状志

文白夹杂△半文半白。⑧社会科学和自然科学的发展状志 文化|文明|文物。⑨非军事的。与“武”相对

文化|文明|文物。⑨非军事的。与“武”相对 文武△偃武修文。⑩柔和;不猛烈

文武△偃武修文。⑩柔和;不猛烈 文雅|文火|文绉绉△温文尔雅。⑾量词。用于旧时铜钱

文雅|文火|文绉绉△温文尔雅。⑾量词。用于旧时铜钱 一文钱||一文不名。

一文钱||一文不名。〈辨〉文字甲金文象人正立、胸前刻画有花纹之形;泛指纹理,后写作“纹”。篆书字形简化;楷书作文◇在花纹、纹理的意项上,文、纹义通,为便区别,名词字用纹,动词字用文;在由此而引申出的比较抽象的义项上,只用文,不用纹。

文-汉语字源字典

文wén

甲

甲  金

金  篆

篆

“文”是个象形字。甲骨文和金文的“文”字,象一个正面站立的人形,人形的胸部刺画着花纹图案。这其实就是古代“文身”习俗的形象描绘。所以“文”字本来的意思是指身上刺有花纹的人,又有花纹、纹理的意思。后来才引申出文字、文章、文化、文明等众多的意义。

文-现代汉语规范字典

文wén

【释义】:

①

在身上或脸上刺画花纹或字

在身上或脸上刺画花纹或字 文了双颊|文身|文臂。→②

文了双颊|文身|文臂。→② 〈文〉花纹;纹理

〈文〉花纹;纹理 文车(古代刻或画着花纹的车子)。

文车(古代刻或画着花纹的车子)。 ③

③ 指古代的礼乐仪制

指古代的礼乐仪制 繁文缛节。

繁文缛节。 ①

① 非军事的事物(跟“武”相对)

非军事的事物(跟“武”相对) 文人|文官|文武双全|文职人员。

文人|文官|文武双全|文职人员。 ⑤

⑤ 温和;不猛烈

温和;不猛烈 文雅|文弱|文静|文火。

文雅|文弱|文静|文火。 ⑥

⑥ 指自然界或人类社会某些规律性的现象

指自然界或人类社会某些规律性的现象 天文|水文|人文。

天文|水文|人文。 ⑦

⑦ 字;语言的书面形式

字;语言的书面形式 甲骨文|金文|文盲|识文断字|英文。

甲骨文|金文|文盲|识文断字|英文。 ⑧

⑧ 文章

文章 文不对题|散文|范文|文集|作文。

文不对题|散文|范文|文集|作文。 ⑨

⑨ 指社会科学

指社会科学 我是学文的,他是学工的|文理并重|文科。

我是学文的,他是学工的|文理并重|文科。 ⑩

⑩ 公文,机关之间联系事务的文字材料

公文,机关之间联系事务的文字材料 收文|发文|呈文|文牍|换文。

收文|发文|呈文|文牍|换文。 ⑾

⑾ 文言,五四以前通用的以古汉语为基础的书面语言

文言,五四以前通用的以古汉语为基础的书面语言 文白夹杂|半文半白。

文白夹杂|半文半白。 ⑿

⑿ 用于旧时的铜钱(铜钱的一面铸有文字)

用于旧时的铜钱(铜钱的一面铸有文字) 十文钱|分文不取|一文不名。

十文钱|分文不取|一文不名。 ⒀

⒀ 遮掩

遮掩 文过饰非。〇⒁

文过饰非。〇⒁ 姓。

姓。 统读wén,不读wèn。

统读wén,不读wèn。文-汉字异读字典

文

㈠wén ①纹理。《左传·隐公元年》:“仲子生而有文在其手。”②花纹。《山海经·中山经》:“睢水其中多文鱼。”③字;文字。如:甲骨文。④文章。如:诗文。⑤古指礼乐制度。《论语·子罕》:“文王既没,文不在兹乎!”⑥法令条文。如:舞文弄墨。⑦文华;辞采。如:文质彬彬。《孟子·万章上》:“不以文害辞”。⑧文雅。如:温文尔雅。⑨与“武”相对。如:文武双全。⑩旧时铜钱一面铸文字,故称钱一枚为一文。如:一文不值。⑾姓。

㈡wén 〔又〕旧读wèn 作动词。掩饰;修饰。如:文过饰非。《论语·子张》:“小人之过也,必文。”

文-金瓶梅字典

文

(一)wén 《广韵》:文章也。又美也,善也,兆也。 无分切 臻合三平文微

①文字。 教化行西域,东归不立文字。(五一18上11)

②货币单位。 不要武大一文钱。(三3上11)

(二)当作“又”yòu,形近讹。 属虎的丙寅年、戊申岁……今时戊戌流年……正月文是戊寅月。三戊冲辰怎么当的!(七九18下8)

(又讹成:天)

刘文蔚-历代避讳字汇典

刘文蔚liú wén wèi

南朝齐世祖武皇帝萧赜,舅父豫章内史刘氏名文蔚。

〔改称〕〈人名〉《南齐书·良政传》云:“(刘)怀慰本名闻慰,世祖即位,以与舅氏名同,𠡠改之。”彦按:“闻慰”与“文蔚”字虽不同,而音则同,又姓亦同,故特敕改名。

文-历代避讳字汇典

文wén

(一)

三国魏高祖曹丕,谥文皇帝;父追尊太祖曹操,谥武皇帝。

〔增异〕〈谥号〉《晋书·礼志中》云:“魏朝初谥宣帝为文侯,(1)景王为武侯,(2)文王表不宜与二祖同,(3)于是改谥宣文、忠武。”同书《景帝纪》亦云:晋景帝崩,“谥曰武公。文帝表让曰:‘臣亡父不敢受丞相相国九命之礼,亡兄不敢受相国之位,诚以太祖常所阶历也。今谥与二祖同,必所祗惧。昔萧何、张良、霍光咸有匡佐之功,何谥文宗,良谥文成,光谥宣成。必以文武为谥,请依何等就加。’诏许之,谥曰忠武。”

彦按:《汇考》卷九曰:“史书之避谥始此。”

(二)

见“74、臣”条。

文明-历代避讳字汇典

文明wén míng

宋真宗赵恒谥文明武定章圣元孝皇帝。

〔改称〕〈殿名〉《归田录》卷一云:“丁文简公(度)罢参知政事为紫宸殿学士,即文明殿学士也。文明本有大学士,为宰相兼职;又有学士,为诸学士之首。后以文明者,真宗谥号也,遂更曰紫宸。……丁既受命,遂称曰‘丁紫宸’。议者又谓紫宸之号非人臣之所宜称,(1)遽更曰观文。观文是隋炀帝殿名,理宜避之,盖当时不知。然则,朝廷之士,不可以不学也。”《愧郯录》卷一亦云:庆历七年八月戊午,改文明殿为紫辰,避真宗谥。

文饶-历代避讳字汇典

文饶wén ráo

唐武宗朝相、卫国公李德裕,字文饶。

〔改称〕〈堂名〉宋佾《新繁县卫公堂记》云:“繁江令舍之西有文饶堂者,旧矣。……南充雍少蒙莅邑之始,慨然思公之贤而慕之。顾斥其字名,黩于卒胥称谓之口,乃障堂后壁,严绘其像,榜曰‘卫公堂’,以尊异之。”(1)

文献-历代避讳字汇典

文献wén xiàn

宋太祖赵匡胤四世祖朓,追尊僖祖文献皇帝。

〔改称〕〈谥号〉《东都事略》卷七〇云:“夏竦卒,谥文正,刘敞以竦行不应谥,改谥文献,(王)洙曰:‘此僖祖谥也。前有司谥王溥为文献,章得象为文宪,字虽异而音同,皆当改。’于是太常更谥文庄。而溥、得象皆易谥。”

《愧郯录》卷六亦曰:“按国朝典故,皇祐三年九月乙卯,武宁节度使兼侍中夏竦卒,赠太师中书令,赐谥文献。知制诰王洙当草制,封还其目,谓臣下不当与僖祖同谥,遂改焉。是月丙子,遂改太子太师谥文献王溥为文康,司空致仕谥文宪章得象为文简,盖溥同僖祖,得象同周公,亦以洙言也。”彦按:此言章得象改谥之由,似未若《东都事略》为允当。

文宣-历代避讳字汇典

文宣wén xuān

春秋儒家学派创始人孔子,于唐玄宗开元二十七年追尊为文宣王。

〔改称〕〈封号〉《东都事略》卷七六云:“(宋仁宗)至和二年,诏封孔子四十七世孙宗愿为文宣公。(祖)无择言:‘前代封孔子之后者,在汉魏曰褒尊宗圣,在晋宋曰奉圣,后魏曰崇圣,北齐曰恭圣,后周及隋封邹国公,唐初曰褒圣。开元中始追谥孔子为文宣王,又以其后为文宣公,是以祖谥而加后嗣也。’乃下两制更定美号,而令世袭。遂改封宗愿为衍圣公”。

宇文护-历代避讳字汇典

宇文护yǔ wén hù

北周晋荡公宇文氏名护。

《周书·晋荡公护传》载:护既幽弑闵帝、毒杀明帝,乃立武帝。保定三年,诏曰:“大冢宰晋国公,智周万物,道济天下,所以克成我帝业,安养我苍生。况亲则懿昆,任当元辅,而可同班群品,齐位众臣?自今诏诰及百司文书,并不得称公名,以彰殊礼。’”

昭文-历代避讳字汇典

昭文zhāo wén

宋蜀中文士李建中,父名昭文。

〔迁职〕《宋史·文苑传三》云:“苏易简方被恩顾,多得对,尝言蜀中文士,因及建中,太宗亦素知之,命直昭文馆。建中父名昭文,恳辞,改集贤院。”

文-秦汉魏晋篆隶字形表

文

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。