于(於)是什么意思

于-古文字通假字典

于

(魚匣yu)文獻或作虞(魚疑yu),叠韻,疑匣旁紐

杕氏壺:“杕氏福□,歲□鮮于。可(荷)是金□,

(吾)以為弄器……”郭沫若《兩周金文辭大系考釋》指出“鮮于”即“鮮虞”,入戰國後改稱中山。唯郭氏定此為燕器,則似未妥。近年有學者指出,此壺形制與河北平山縣中山國墓所出提練壺近似,應為中山器。按“鮮虞”之名,數見於《春秋經》及三傳。又郭店楚簡《緇衣》簡三九~四〇背引《君迧(陳)》云:“出内(入)自爾帀(師)于,庶言同。”于今偽古文本作虞。

(吾)以為弄器……”郭沫若《兩周金文辭大系考釋》指出“鮮于”即“鮮虞”,入戰國後改稱中山。唯郭氏定此為燕器,則似未妥。近年有學者指出,此壺形制與河北平山縣中山國墓所出提練壺近似,應為中山器。按“鮮虞”之名,數見於《春秋經》及三傳。又郭店楚簡《緇衣》簡三九~四〇背引《君迧(陳)》云:“出内(入)自爾帀(師)于,庶言同。”于今偽古文本作虞。于-古文字通假字典

于

(魚匣yu)4

于-古文字通假字典

于

(魚匣yu)4

于-古文字通假字典

于

(魚匣yu)讀同為(歌匣wei),雙聲,魚歌通轉

馬王堆帛書《六十四卦·卒(萃)》初六:“一屋(握)于芺,勿血(恤),往无咎。”通行本《易》作“一握為笑”。按《詩·鄘風·定之方中》“作于楚宫”、“作于楚室”,《文選·魏都賦》劉良注等引于作為。

于通与-常用古今字通假字字典

于通与

予音yǔ。予和与上古同属喻纽鱼部,同音通假。予的本义是授予,给予。《说文》:“予,推予也。”《尔雅·释诂上》:“予,赐也。”通与,赞许,称许。《荀子·大略》:“天下之人,唯各特意哉,然而有所共予也。”(天下的人虽然各有独自的看法,然而也有共同赞许的东西。唯,通虽。)《公羊传·昭公十一年》:“怀恶而讨不义,君子不予也。”(抱着极丑恶的目的来讨伐不义的人,君子是不会赞许他的。)《汉书·外戚传下》:“鲁严公夫人杀世子,齐桓召而诛焉,《春秋》予之。”(鲁严公的夫人哀姜杀了太子,齐桓公召来哀姜并杀了她,《春秋》赞许了这件事。)

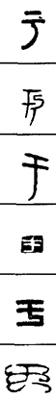

于-简明篆刻正字字典

于

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

于-古代汉语字典

于xū

【释义】:

见“于”㈡。

于-古代汉语字典

于

【释义】:

㈠ yú ①往。《诗经·豳风·七月》:“昼尔于茅。”(尔:你们。茅:用作动词,采茅草。)②钟唇,钟口的边缘。《周礼·考工记·凫氏》:“铣间谓之于。”(铣xiǎn:钟口两角。)③象声词。《庄子·齐物论》:“前者唱于,而随者唱喁。”(喁:象声词。)④介词。引进动作的处所、时间。《左传·成公二年》:“射其左,越于车下。”(越:坠。)《论语·季氏》:“伯夷、叔齐饿于首阳之下,民到于今称之。”(首阳:山名。)⑤介词。引出动作涉及的对象、方面等。《尚书·泰誓下》:“自绝于天,结怨于民。”《论语·为政》:“吾十有五而志于学。”⑥介词。引出比较对象。《尚书·胤征》:“烈于猛火。”《诗经·邶风·谷风》:“比予于毒。”⑦介词。引进行为的主动者。《诗经·邶风·柏舟》:“愠于群小。”(愠yùn:怨恨。群小:小人们。)《左传·庄公十九年》:“王姚嬖于庄王。”(嬖:宠爱。)⑧连词。表示并列关系。《尚书·多方》:“不克敬于和,则无我怨。”(克:能够。)⑨语气词。表示疑问语气。《吕氏春秋·审应》:“然则先生圣于?”⑾动词词头。《诗经·王风·君子于役》:“君子于役,不知其期。”又《秦风·无衣》:“王于兴师,修我戈矛。”

㈡xū ⑾[于嗟]同“吁嗟”。叹词。《诗经·卫风·氓》:“于于女兮,无与士耽。”(耽:沉溺在欢乐中。)

【辨析】于、於。见“於”字条。

于-常用古汉语字典

于yú

【释义】:

[介]①介绍时间。在。《韩非子·五蠹》:今有构木钻燧于夏后氏之世者,必为鲧禹笑矣。袁宏道《满井游记》:于时冰皮始解,波色乍明。②介绍处所。在。《左传·曹刿论战》:公与之乘,战于长勺。欧阳修《醉翁亭记》:有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。苏轼《石钟山记》:于乱石间择其一二扣之。③介绍对象。对,向,同。《列子·愚公移山》:操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。《左传·烛之武退秦师》:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。苏洵《六国论》:赵尝五战于秦,二败而三胜。①介绍比较的对象。比。杜牧《山行》:停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。柳宗元《捕蛇者说》:孔子曰:“苛政猛于虎也。”《战国策·触龙说赵太后》:对曰:“甚于妇人。”⑤介绍主动者。被。司马迁《屈原列传》:故内惑于郑袖,外欺于张仪。司马光《训俭示康》:君子寡欲则不役于物。刘基《说虎》:则人之食于虎也,无怪矣。⑥介绍凭借的事物。用。《国语·勾践灭吴》:勾践载稻与脂于舟以行。《史记·范睢蔡泽列传》:鉴于水者见面之容,鉴于人者知吉与凶。⑦介绍原因。因,由于。韩愈《进学解》:业精于勤,荒于嬉。王安石《游褒禅山记》:于是余有叹焉。

于-古汉语通假字字典

于yú

【中古音】:

【上古音】:

羽俱切

【通假字释义】:

于虞合三(匣魚) 於也。

【正字及释义】:

吁 xū ㄒㄩ 況于切 曉虞合三(曉魚) 歎息。

《詩·小雅·十月之交》:此日而食,于何不臧!

《詩·衛風·氓》:于嗟鳩兮!無食桑葚。于嗟女兮!無與士耽。

迂 yū ㄩ 憶俱切 影虞合三(影魚) 曲折。

《禮記·文王世子》:况于其身以善其君乎。〔鄭玄注:于,讀爲迂。〕

衧 yú

雲俱切 于虞合三(匣魚) 諸衧,婦人外衣。

雲俱切 于虞合三(匣魚) 諸衧,婦人外衣。《後漢書·光武帝紀上》:三輔吏士東迎更始,見諸將過,皆冠幘而服婦人衣,諸于繡

(qū婦人半臂服),莫不笑之。

(qū婦人半臂服),莫不笑之。于-常用字详解字典

于yú

甲

金

金

篆

篆

象形,■,3画。介词。①在

于今|于是△怒形于色。②向

于今|于是△怒形于色。②向 问道于盲|求救于人。③给

问道于盲|求救于人。③给 嫁祸于人|让利于民。④对;对于

嫁祸于人|让利于民。④对;对于 忠于人民|有益于人。⑤自;从△青出于蓝|行成于思。⑥引进比较的对象或行为的主动者

忠于人民|有益于人。⑤自;从△青出于蓝|行成于思。⑥引进比较的对象或行为的主动者 大于|高于|少于△见笑于大方之家。⑦动词或形容词后缀△属于|至于△易于了解|善于斗争。

大于|高于|少于△见笑于大方之家。⑦动词或形容词后缀△属于|至于△易于了解|善于斗争。〈辨〉于字甲骨文象弩机的样子,为弩的本字,以同音借用为文言虚词字;后为本义造“弩”。篆书讹变,楷书开始作亏,可是后来用为独体字,人们大抵沿用甲金文传统写作于。简化字中,于、亏不同字,亏,详亏字下。异体於六

汉

汉 ,本为乌字异体,因为《说文解字》中篆书与六国古文不同,后来由篆书发展为楷书的鳥,用为乌鸦的专字,简化为乌,详乌字下;由六国古文经汉代金文演变为楷书的於,借用为文言虚词字。古籍中,虚词用“于”还是用“於”可能有方言的区别,今概用“于”。

,本为乌字异体,因为《说文解字》中篆书与六国古文不同,后来由篆书发展为楷书的鳥,用为乌鸦的专字,简化为乌,详乌字下;由六国古文经汉代金文演变为楷书的於,借用为文言虚词字。古籍中,虚词用“于”还是用“於”可能有方言的区别,今概用“于”。于-敦煌俗字典

于yú

敦研008《維摩詰經》:“行安慰慈至于得佛。”[正字]

敦研035(2-1)《妙法蓮華經》:“佛所護念,六十小劫不起于座。”

P.2305《妙法蓮華經講經文》:“于時奉事,經於千歲,爲於法故,精勤給侍,令無所乏。”按:卷內又有寫如“干”字者,如:“于時奉侍,經於千歲已下,大王辭別宮內。”

S.5584《開蒙要訓》:“于闐須彌。”按:此字涉下“闐”字類化,只用于“於闐”一詞。

于-现代汉语规范字典

于yú

【释义】:

①

引进处所或时间,相当于“在”

引进处所或时间,相当于“在” 自立于世界民族之林|鲁迅逝世于1936年。→②

自立于世界民族之林|鲁迅逝世于1936年。→② 引进对象,相当于“向”“对”“给”

引进对象,相当于“向”“对”“给” 求助于大家|满足于现状|嫁祸于人。→③

求助于大家|满足于现状|嫁祸于人。→③ 引进来源、起点,相当于“从”“自”

引进来源、起点,相当于“从”“自” 毕业于著名大学|青出于蓝|黄河发源于青海。④

毕业于著名大学|青出于蓝|黄河发源于青海。④ 引进行为的主动者

引进行为的主动者 学生队败于教工队|限于条件。→⑤

学生队败于教工队|限于条件。→⑤ 引进方面、原因、目的

引进方面、原因、目的 勇于自我批评|便于统计|忙于工作|乐于助人。→⑥

勇于自我批评|便于统计|忙于工作|乐于助人。→⑥ 引进方向、目标

引进方向、目标 气候趋于寒冷|工程接近于完成|献身于科学。→⑦

气候趋于寒冷|工程接近于完成|献身于科学。→⑦ 引进比较的对象

引进比较的对象 轻于鸿毛|高于一切。〇⑧

轻于鸿毛|高于一切。〇⑧ 姓。

姓。 参见“於”字的提示。

参见“於”字的提示。于-汉字异读字典

于

㈠(於)yú ①在。如:马克思生于1818年。②到;及于。《列子·汤问》:“达于汉阴。”③给。如:嫁祸于人。④对;对于。如:忠于祖国。⑤自;从。如:青出于蓝。⑥犹“过”。表示比较。如:高于;多于。⑦表示被动。如:见笑于大方之家。⑧犹“以”。《韩非子·解老》:“慈,于战则胜,以守则固。”⑨犹“为”。《谷梁传·文公六年》:“闰月者,附月之余日也,积分而成于月者也。”⑩根据;按照。《史记·淮阴侯列传》:“于诸侯之约。大王当王关中。”⑾往。于役:于。往;或谓语助,无义。役,行役。⑿同“与”。《书·康诰》:“告女德之说于罚之行。”⒀大。《方言》第一:“于,大也。”⒁犹“乎”。《管子·山国轨》:“为之有道于?”⒂作语助。《诗·周南·葛覃》:“黄鸟于飞。”⒃钟口两角之间。《考工记·凫氏》:“铣间谓之于。”⒄象声。于喁:前后相应和之声。

㈡xū 〔通〕通“吁”。《诗·周角·麟之趾》:“于嗟麟兮。”

于-金瓶梅字典

于

(一)yú 《广韵》:曰也,於也……又姓。羽俱切 遇合三平虞云

①介词,同今“于”。 故色绚于目,情感于心。(一1上7)

②姓氏。西门庆只认头一个叫于春儿。(十五8下1)

(二)当作“子”zǐ,草写形近讹。 到后边拿下两碗肉、一盘子馒头,一瓯于酒,打发他吃。(四五9上2)

(三)当作“可”kě,草写形近讹。 他怎的不去?于是他说的,他屋里拿猪毛绳子套他,不去!(七六3上4)

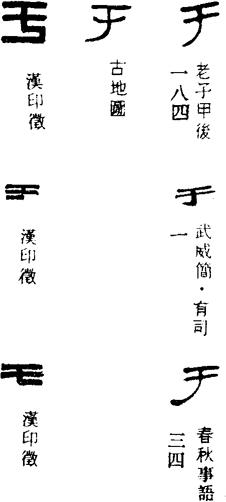

于-秦汉魏晋篆隶字形表

于

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。