幡(幡)是什么意思

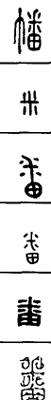

幡-简明篆刻正字字典

幡

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

幡-古代汉语字典

幡fān

【释义】:

①旗帜。《史记·天官书》:“南夷之气如舟船幡旗。”《后汉书·礼仪志中》:“卫司马执幡钲护行。”(钲zhēng:古代行军时用的一种乐器。)②[幡幡]1.翻动的样子。《诗经·小雅·瓠叶》:“幡幡瓠叶,采之亨之。”(瓠hù:葫芦。亨pēng:煮。)用于抽象义,指反覆无常的样子。《诗经·小雅·巷伯》:“捷捷幡幡,谋欲谮言。”(捷捷qièqiè:附耳私语的样子。谮zèn:说别人坏话。)2.轻率不庄重的样子。《诗经·小雅·宾之初筵》:“曰既醉止,威仪幡幡。”(曰、止:语气词。)③[幡然]改变的样子。《孟子·万章上》:“既而幡幡改曰。”

幡-常用古汉语字典

幡fān

【释义】:

[名]挑起来直着挂的长条形旗子。冯梦龙《灌园叟晚逢仙女》:如风幡乱飘。《孔雀东南飞(并序)》:四角龙子幡。

幡-古汉语通假字字典

幡fān

【中古音】:

【上古音】:

孚袁切

【通假字释义】:

敷元合三(滂元) 書兒拭觚布(兒童學書拭擦木簡所用布料)也。

【正字及释义】:

翻 fān

孚袁切 敷元合三(滂元) 翻轉,翻騰。

孚袁切 敷元合三(滂元) 翻轉,翻騰。《孟子·萬章上》:既而幡然改曰:與我處畎

之中。

之中。《荀子·大略》:君子之學如蜕,幡然遷之。〔楊倞云:幡與翻同。〕

旛 fān ㄈㄢ 孚袁切 敷元合三(滂元) 長幅下垂的旗。

《史記·司馬相如列傳》:垂絳幡之素蜺兮,載雲氣而上浮。

《漢書·鮑宣傳》:博士弟子濟南王咸舉幡太學下,曰:欲救鮑司隸者會此下。

幡-敦煌俗字典

幡fān

浙敦193《妙法蓮華經·見寶塔品》:“其諸幡盖,以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成。”S.2832《願文等範本·四時》:“春雲散野,淑氣浮天,幡華爛漫,淑景爭耀。”按:敦煌寫本“巾”旁混同於“忄”旁,凡“忄”旁之字識讀時皆須注意。

敦研105(5-4)《妙法蓮華經》:“懸諸幡蓋,燒大寶香。”

幡-现代汉语规范字典

幡fān

【释义】:

①

一种狭长形的、垂直悬挂的旗子

一种狭长形的、垂直悬挂的旗子 幡杆。→②

幡杆。→② 旧指引魂幡,出殡时孝子手持的狭长像幡的东西

旧指引魂幡,出殡时孝子手持的狭长像幡的东西 打幡儿。

打幡儿。幡-秦汉魏晋篆隶字形表

幡

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。