隆(隆)是什么意思

隆-古文字通假字典

隆

(冬來long)讀為龍(東來long),雙聲

馬王堆帛書《老子》乙本卷前古佚書《稱》:“天地之道,有左有右,有牝有牡。誥誥作事,毋從我冬(終)始。雷□為車隆隆以為馬。”影本注引《淮南子·原道》“雷以為車輪”,説:“此處兩隆字,上隆是輪字之誤,下隆假為龍。”按下隆讀為龍,是。上隆也可能假隆為輪,輪與龍來紐雙聲。

隆-古文字通假字典

隆

(冬來long)通,雙聲,東冬旁轉

銀雀山竹簡《六韜·五》:“毋(無)甲兵而勝,毋(無)衝龍而功(攻),毋(無)渠詹(幨)而守。”此在傳本為《武韜·發啓》,“衝龍”宋本作“衝機”。影本注云簡文以“衝龍”與“渠詹”對舉,《淮南子·氾論》:“晚世之兵,隆衝以攻,渠幨以守。”以“隆衝”與“渠幨”對舉。“隆衝”為攻城之械,《淮南子·兵略》稱為“衝隆”(“故攻不待衝隆雲梯而城拔”),即簡文之“衝龍”。按《左傳·成公二年》:“齊侯伐我北鄙,圍龍。”《史記》之《晉世家》、《魯周公世家》龍作隆。

隆通降-常用古今字通假字字典

隆通降

隆音jiàng。隆,上古属来纽冬部;降,上古属见纽冬部。二字为迭韵通假。隆的本义是山中央高起的地方。引申为盛多,丰厚。通降,下降,降生。《尔雅·释言》:“降,下也。”《庄子·天运》:“云者为雨乎?雨者为云乎?孰隆施是?”(乌云是雨生成的呢?还是雨是由乌云生成的呢?是由谁降施这雨呢?)《荀子·赋》:“皇天隆物,以示下民,或厚或薄,常不齐均。”(伟大的天降施万物,将它施给下界的百姓,有的丰厚,有的稀少,常不一致不平均。物,此暗示智慧。示,当作施。)《潜夫论·巫列》:“鬼神受享,福祚(zuò)乃隆。”(鬼神受到精美食物的供奉,幸福就降到人间。祚,福。)

隆-简明篆刻正字字典

隆

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

隆-古代汉语字典

隆huī

【释义】:

同“隳”。毁坏。韩愈《石鼓歌》:“凿石作鼓隆嵯峨。”

隆-古代汉语字典

隆lóng

【释义】:

①高。《周易·大过》:“栋隆,吉。”又为高处。《孙子·行军》:“战隆无登。”(作战时,敌人在高处,不要登高进攻。)引申为增高,凸出。《战国策·齐策一》:“夫齐虽隆薛之城到于天,犹之无益也。”《后汉书·张衡传》:“合盖隆起,形似酒尊。”②厚重。《国语·晋语六》:“无德而福隆,犹无基而厚墉也。”(墉:高墙。)《淮南子·缪称》:“礼不隆而德有馀。”③兴盛。《战国策·秦策一》:“当秦之隆,黄金万溢为用。”(溢:通“镒”,二十两为一镒。)诸葛亮《出师表》:“则汉室之隆,可计日而待也。”又为程度深。《韩非子·定法》:“大寒之隆,不衣亦死。”《吕氏春秋·序意》:“智不公,则福日衰,灾日隆。”[隆冬]严冬。欧阳建《临终诗》:“松柏隆隆悴,然后知岁寒。”方苞《狱中杂记》:“又隆隆,贫者席地而卧。”④尊崇。《荀子·儒效》:“上则能大其所隆,不则能开道不己若者。”(开道:开导。不己若者:不如自己的人。)《史记·礼书》:“故礼,上事天,下事地,尊先祖而隆君师。”

【说明】“隆”字篆文作“

”,为形声字,从生,降声。《说文》认为本义为丰大。

”,为形声字,从生,降声。《说文》认为本义为丰大。隆-常用古汉语字典

隆lóng

【释义】:

[名]复兴,兴盛。诸葛亮《出师表》:此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。[动]①兴旺,兴盛。诸葛亮《出师表》:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。②隆起,突起。范晔《张衡传》:以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊。[形]大,高。曹雪芹《葫芦僧判断葫芦案》:蒙皇上隆恩起复委用。宋濂《送东阳马生序》:先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。

隆-古汉语通假字字典

隆lóng

【中古音】:

【上古音】:

力中切

【通假字释义】:

來東開三(來中) 豐大(高大)也。

【正字及释义】:

閧 hòng

胡貢切 匣送開一(群東) 争鬬。

胡貢切 匣送開一(群東) 争鬬。《韓非子·八經》:其患家隆劫殺之難作。〔孫詒讓云:隆,讀爲閧。隆與閧古音相近得相通借。〕

降 jiàng

古巷切 見絳開二(見中) 下,落。

古巷切 見絳開二(見中) 下,落。《墨子·非攻下》:天命融隆火,于夏之城,間西北之隅。〔王念孫云:降與隆通。〕

《莊子·天運》:雲者爲雨乎?雨者爲雲乎?孰隆施是?〔俞樾云:隆當作降,謂降施此雲雨也。〕

《管子·輕重己》:毋犯天之隆。〔何如璋云:隆,宜作降。郭沫若云:隆,與降通。〕

《荀子·賦》:皇天隆物,以示下民,或厚或薄,常不齊均。〔王念孫云:隆,與降同。〕

《文選》司馬相如《封禪文》:業隆於襁褓。

隆1-常用字详解字典

隆1lóng

篆

从生降省声,形声,

,11画。①盛大

,11画。①盛大 隆1重。②凸起

隆1重。②凸起 隆1起△穹隆1。③兴盛

隆1起△穹隆1。③兴盛 隆1盛△兴隆1。④深厚;程度深

隆1盛△兴隆1。④深厚;程度深 隆1冬|隆1寒。

隆1冬|隆1寒。隆2-常用字详解字典

隆2lōng

用在“轰隆”、“咕隆”、“黑咕隆咚”等词语中。

〈辨〉隆字篆书从生降声,本义为长得形体丰大。生,详生字下。楷书讹省作隆。

隆-敦煌俗字典

隆lóng

敦研254《佛經》:“陰陽和調,四氣隆赫。”

S.6659《太上洞玄靈寶妙經衆篇序章》:“正法興隆,神風遐著。”

S.388《正名要錄》:“從生。”“右各依脚注。”

隆-现代汉语规范字典

隆lōng

【释义】:

用于“轰隆”“咕隆”“黑咕隆咚”等词语。

另见lóng。

隆-现代汉语规范字典

隆lóng

【释义】:

①

盛大;气势大

盛大;气势大 隆重。→②

隆重。→② 兴盛;发展的气势大

兴盛;发展的气势大 兴隆|隆盛。→③

兴隆|隆盛。→③ 高;鼓起来

高;鼓起来 隆起|隆准(高鼻梁)。→④

隆起|隆准(高鼻梁)。→④ 程度深

程度深 隆冬|隆情厚谊。〇⑤

隆冬|隆情厚谊。〇⑤ 姓。

姓。另见lōng。

隆-金瓶梅字典

隆

lóng 《广韵》:盛也,丰也,大也。 力中切 通合三平东来

①兴盛。 富贵双全世业隆。(四一1上4)足财用、便民情以隆圣治。(四八11下6)

②丰厚。 远劳驾从,又损隆仪。(五五7上6)承浆地阁要丰隆,準乃财星居正中。(二九7上3)

③高起状。 直隆隆琼瑶鼻儿。(二5上3)

④强劲。 昨夜西风鼓角喧,晓来隆冻怯寒毡。(七十1上3)

李继隆-历代避讳字汇典

李继隆lǐ jì lóng

宋太宗明德李皇后,兄名继隆。

〔改称〕〈人名〉《宋史·李继宣传》云:李继宣,太平兴国初出为邠、宁、庆三州巡检、都监。“本名继隆,与明德皇后兄同姓名。至是,太宗为改焉。”

隆-历代避讳字汇典

隆lóng

(一)

东汉孝殇皇帝刘氏名隆。

〔代字〕以“盛”代“隆”:

《后汉书·殇帝纪》注引伏侯《古今注》云:“‘隆’之字曰‘盛’。”

〈人名〉《后汉书·伏隆传》:“隆字伯文”,李贤注云:“《东观记》‘隆’作‘盛’。”

〔疑误〕《汉书·地理志上》河内郡隆虑县,师古注引应劭曰:“隆虑山在北,避殇帝名改曰林虑也。”

《后汉书·耿弇传》:“(耿)宝弟子承,袭公主爵为林虑侯”。李贤注云:“林虑即上隆虑也,至此避殇帝讳改焉。”

《史记·孝景本纪》:五年,“封长公主子

为隆虑侯。”《索隐》注“隆虑”曰:“音林闾。避殇帝讳改之。”

为隆虑侯。”《索隐》注“隆虑”曰:“音林闾。避殇帝讳改之。”又,《河南通志》卷三“彰德府林县”云:“汉置隆虑县,属河内郡,东汉避殇帝讳,改曰林虑县。”

《齐东野语》卷四亦曰:“殇帝讳隆,以隆虑为林虑。”

《举例》卷六则引沈兼士曰:“考两汉诸帝避讳所改之字,皆为同义互训,而无一音近相转者。《古今注》谓:‘殇帝讳隆之字曰盛。’是也。……盖隆虑之作林虑,亦犹《毛诗》隆冲之作临冲,皆是双声转语,恐无关于避讳也。”

(二)

唐玄宗明孝皇帝李氏名隆基。

避偏讳“隆”:

〔省阙〕〈人名〉《旧唐书·睿宗诸子传》云:玄宗弟惠文太子,“本名隆范,后避玄宗连名,改单称范。”

又云:弟惠宣太子,“本名隆业,后单名业。”当亦避玄宗连名而去“隆”字。

〔改称〕〈人名〉南诏大礼国王蒙世隆,《旧唐书·懿宗纪》、《新唐书·南蛮传中》并作“酋龙”,乃唐人避国讳而改称。

〈州郡县名〉《旧唐书·地理志三》,廓州广威县云:后魏名化隆县,“先天元年,改为化成县。……”

南州南川县云:“武德二年。置隆阳县,先天元年,改为南川。”

同书《地理志四》,蜀州唐安县云:“长寿二年,为武隆。先天元年,改为唐安。”

眉州彭山县云:隋为陵州隆山县,“先天元年,改为彭山也。”

绵州昌明县云:“后魏为昌隆。先天元年,改为昌明。”

普州普康县云:隋为隆康,“先天元年,改为普康也。”

又隆州云:“先天元年,改为阆州。”

《新唐书·地理志四》,涪州涪陵郡宾化县,注云:“本隆化,贞观十一年置,先天元年更名。”

同书《地理志五》,黔州黔中郡洋水县,注云:“本盈隆,先天元年曰盈川,天宝元年更名。”

同书《地理志六》云:“陵州仁寿郡,本隆山郡,天宝元年更名。”

又,《地理志七上》,安南中都护府大平县,注云:“本隆平,武德四年置……先天元年更名。”

〈坊名〉《长安志》卷一〇,朱雀街西第三街布政坊,注云:“本名隆政,避明皇名改。”

又,朱雀街西第四街永平坊,注亦云:“本名永隆,明皇即位改。”

又,《旧唐书·玄宗纪上》,前云:赐宅于兴庆坊”,后又云:“上所居里名隆庆”。彦按:据下文:“时人语讹以‘隆’为‘龙’;韦庶人称制,改元又为唐隆,皆符御名。上益自负”,则当时坊名“隆庆”;或作“兴庆”,乃史臣以其后来改名称之。

〈宫苑名〉《雍录》卷四“兴庆宫说”条云:“大兴京城东南角有坊名隆庆,中有明皇为诸王时故宅……明皇开元二年七月以宅为宫,既取隆庆坊名以为宫名,而帝之二名其一为隆,故改‘隆’为‘兴’,是为兴庆宫也。”

《方舆胜览》卷六七利州东路阆州,“阆苑”条云:“唐时鲁王灵夔、滕王元婴,以衙中卑陋,遂修饰宏大之,拟于宫苑,是之谓隆苑。其后以明皇讳隆基,改曰阆苑。”

〈年号〉唐殇帝李重茂年号唐隆,而《新唐书·兵志》云:“及玄宗以万骑平韦氏,改为左右龙武军,皆用唐元功臣子弟”,《旧唐书·崔日用传》云:“唐元之际,逆党构凶”,《新唐书·崔日用传》云:“唐元之际,日用实赞大谋”等,则作“唐元”。钟渊映《历代建元考》引《玉海》云:“(唐隆)或曰‘唐元’、‘唐兴’、‘唐安’,盖开元、天宝之间避讳改称者,而《唐会要》、《唐大诏令》皆书唐隆。”

〔代字〕以“崇”代“隆”:

〈人名〉《旧唐书·杨慎矜传》云:“父隆礼……景云中,以名犯玄宗上字,改为崇礼。”

〈县名〉《旧唐书·地理志四》普州崇龛县,云:“隋隆龛县……先天元年,为崇龛。”

爱州崇平县,云:“隋隆安县……先天元年,改为崇安。至德二年,改为崇平。”

〈封号〉《虚舟题跋》卷五“唐玉真公主《灵飞经》”条云:“(公主)始封隆昌县主,以避明皇讳,改崇昌,又改玉真公主。”

〈年号〉晋哀帝年号隆和,而《旧唐书·经籍志上》乙部起居注类有“《晋崇和兴宁起居注》五卷”,则是追改“隆和”为“崇和”。

晋安帝年号隆安,而《旧唐书·经籍志上》乙部编年类有“《崇安记》二卷周祗撰。又十卷王韶之撰”,《新唐书·艺文志二》起居注类有“《晋崇安元兴大亨副诏》八卷,”则是追改“隆安”为“崇安”。又,《旧唐书·经籍志上》起居注类、《新唐书·艺文志二》起居注类并有“《晋崇宁起居注》十卷”,“崇宁”亦即“隆安”,唐人避玄宗讳,改“隆”为“崇”,又因恶安禄山,改“安”为“宁”。(1)

唐高宗年号永隆,而《旧唐书·太宗诸子·曹王明传》云:“永崇中,坐与庶人贤通谋,降封零陵王”,则是追改“永隆”为“永崇”。

〈道观名〉《说嵩》卷三,太室南麓有承天宫,云:“即隆唐观址也。唐高宗调露元年十月,帝同武后如嵩山,亲幸潘师正居,敕有司即其庐建隆唐观……《唐书》名为‘崇唐’,盖后避玄宗讳而改之者。”

〈习语〉李白《明堂赋》云:“划岝峉以岳立,郁穹崇而鸿纷”,又云:“穹崇明堂,倚天开兮”,(2)此亦避明皇讳而改“穹隆”为“穹崇。”(3)

〔其他〕《新唐书·南蛮传中》云:南诏大礼国王蒙世隆,(4)“懿宗以其名近玄宗嫌讳,绝朝贡。”《滇载记》亦云:“及世隆立,朝廷以其名同玄宗讳,不行册礼,谕令更名谢恩,然后遣使。会世隆寇嶲州,事遂寝。”

〔存疑〕《隋书·礼仪志三》:“谓至亲期断,加降故再期”。《校勘记》云:“‘降’当作‘隆’。《礼记·三年问》:‘然则何以三年也?曰加隆焉尔也。’唐人讳改。”彦按:“降”字盖由“隆”字避讳缺笔而讹,非讳改也。

隆基-历代避讳字汇典

隆基lóng jī

唐玄宗(初封楚王、临淄郡王、平王)李氏名隆基·

〔标讳〕《旧唐书·睿宗纪》:“临淄王讳与太平公主子薛崇简……等率兵入北军。”

同书《孝敬皇帝弘传》:“太子无子,长寿中,制令楚王讳继其后。”

上“讳”字并指代“隆基”。

《举例》卷一说《旧唐书·睿宗纪》曰:“《旧唐书》于太宗、高宗、中宗《纪》,皆直书高、中、睿三宗之名,此纪于玄宗独称‘讳’。盖五朝之史,成于玄宗之世,后史承袭其文,未及改正耳。”

又,《旧唐书·玄宗纪上》书睿宗即位,立平王为皇太子,制曰:“第三子平王基孝而克忠,义而能勇”,又曰:“基密阛其期,先难奋发”,书景云二年制云:“皇太子基仁孝因心”,又:“其六品以下除授及徒罪已下,并取基处分”,《汇考》卷一六云:此于玄宗名“皆单用下一字,初疑‘隆’字诸王所同,故略之。其实不然,诸‘基’字刘氏原本是‘讳’字,明嘉靖刊本改为‘基’也。盖诸帝皆单名易改,独玄宗二名,(1)因割截其一字易之。然又不能尽改,如《中宗纪》景龙四年六月‘庚子夜,临淄王讳举兵诛诸韦’,《睿宗纪》‘平王讳’,此皆谓玄宗也。”

〔作某〕《旧唐书·礼仪志三》载开元十三年封禅文:“有唐嗣天子臣某,敢昭告于昊天上帝。”文本当云“臣隆基”,史官不敢斥帝御名,故以“某”代。

隆庆-历代避讳字汇典

隆庆lóng qìng

明穆宗朱载垕年号曰隆庆。

〔改称〕〈州卫名〉《明史·地理志一》延庆州云:“永乐十二年三月置隆庆州……隆庆元年改曰延庆州。”注曰:“东南有岔道口,与居庸关相接。关口有居庸关守御千户所,洪武三年置。建文四年,燕王改为隆庆卫,隆庆元年曰延庆卫。”

〈殿名〉《坚瓠秘集》卷六“年号仍袭”条云:“隆庆之号,虽不犯重,至……改隆庆殿为庆源殿,时当国者徐文贞阶不得辞其责也。”

义隆-历代避讳字汇典

义隆yì lóng

南朝宋文皇帝刘氏名义隆。

〔标讳〕《举例》卷一云:“(《宋书·武帝纪》)永初元年六月,书‘立彭城公义隆为宜都王’,八月则书‘荆州刺史宜都王讳进号镇西将军’。(1)义隆,文帝也。忽称义隆,忽称讳,亦后人校改。”

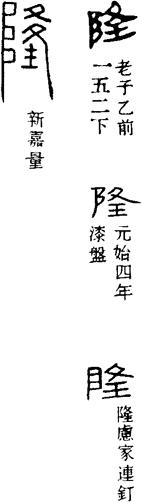

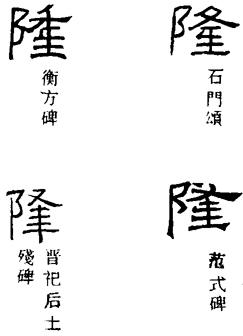

隆-秦汉魏晋篆隶字形表

隆

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。