耐(耐)是什么意思

耐-古文字通假字典

耐

(之泥nai)讀為乃(之泥nai),雙聲叠韻

睡虎地秦簡《日書》乙《行行祠》:“……其謞(號)曰大常行,合三上皇,耐為四席。”按《史記·高祖本紀》:“此後亦非而所知也。”《漢書·高帝紀》而作乃。

耐通能-常用古今字通假字字典

耐通能

耐音néng。耐和能上古同属泥纽之部,同音通假。耐的本义是古代一种剃去颊须的刑罚。《说文》作“耏”。“耏,罪不至髡也。或从寸。”通能,能够。《礼记·礼运》:“故圣人耐以天下为一家,以中国为一人者,非意之也。”(所以圣人能够把天下统一为一家,把中原地区统一于一人,并不是主观的谋虑。郑玄注:“耐,古‘能’字。”)《礼记·乐记》:“故人不耐无乐,乐不耐无形。”(所以人不能够没有喜乐,喜乐也不可能没有表现。)王充《论衡·无形》:“苞瓜之汁,犹人之血也,其肌犹肉也,试令损息苞瓜之汁,令其形如故,耐为之乎?”(苞瓜的汁液象人的血液一样,它的瓤象人的肉一样,试验一下使瓜汁减少或增加,让它的形体恢复原样,能够做到这一点吗?)

能通耐、乃-常用古今字通假字字典

能通耐、乃

能音nài。能、耐和乃上古同属泥纽之部,同音通假。能的本义是熊。《说文》:“能,熊属。”通耐,禁得起,忍耐。《汉书·晁错传》:“鸟兽希毛,其性能暑。”(鸟兽的毛稀少,它的特点是禁得起酷暑。希,同稀。)《汉书·赵充国传》:“土地苦寒,汉马不能冬。”(匈奴地方极为严寒,汉朝的马在那里忍受不了严冬。)

能通乃,音nǎi。副词,就,竟。《左传·昭公十二年》:“中美能黄,上美为元,下美则裳。”(中美就是黄,上美就是元,下美就是裳。)《史记·淮阴侯列传》:“今韩信兵号数万,其实不过数千,能千里而袭我,亦已罢极。”(现在韩信的军队号称数万,其实不过几千,竞然不远千里袭击我国,也已精疲力竭了。罢,通疲。)《后汉书·荀爽传》:“鸟则雄者鸣鸲(gōu),雌能顺服;兽则牡为唱导,牝乃相从。”(鸟儿雄的鸣叫,雌的就顺从;野兽雄的引路,雌的就跟随它。)

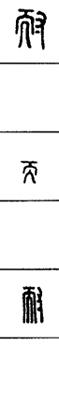

耐-简明篆刻正字字典

耐

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

耐-古代汉语字典

耐nài

【释义】:

①古代一种剃除颊须的刑罚。《汉书·高帝纪下》:“令郎中有罪耐以上,请之。”《后汉书·陈宠传》:“今律令死刑六百二十,耐罪千六百九十八。”②禁得起,禁得住。《荀子·仲尼》:“能耐任之,则慎行此道也。”《齐民要术·种椒》:“此物性不耐寒。”③通“能”。能够。《礼记·乐记》:“故人不耐无乐。”《论衡·率性》:“所以耐取火者,摩试之所致也。”

【说明】“耐”为会意字。从“而”从“寸”。“而”指而颊,“寸”指刑罚。

耐-常用古汉语字典

耐nài

【释义】:

[动]①禁得住,受得住。曹雪芹《葫芦僧判断葫芦案》:耐不得寺院凄凉。曹雪芹《葫芦僧判断葫芦案》:只耐得三两日。曹雪芹《林黛玉进贾府》:贫穷难耐凄凉。②适宜。高适《广陵别郑处士》:江田耐插秧。杜甫《洗兵马》:青春复随冠冕入,紫禁正耐烟花绕。

耐(耏)-古汉语通假字字典

耐(耏)nài

【中古音】:

【上古音】:

奴代切

【通假字释义】:

泥代開一(泥之) 罪不至髡也。

【正字及释义】:

奈 nài

奴帶切 泥泰開一(泥祭) 奈何。

奴帶切 泥泰開一(泥祭) 奈何。杜甫《七月三日……戲呈元二十一曹長》詩:亭午減汗流,北(一作比)鄰耐人聒。

能 néng

奴登切 泥登開一(泥蒸) 能够,勝任。

奴登切 泥登開一(泥蒸) 能够,勝任。《管子·入國》:不耐自生者,上收而養之疾,官而衣食之。〔張文虎云:耐讀爲能。〕

《荀子·仲尼》:能而不耐任,且恐失寵,則莫若早同之。〔梁啓雄按:耐,借爲能。〕

《禮記·禮運》:故聖人耐以天下爲一家,以中國爲一人者,非意之也。〔鄭玄注:耐,古能字。〕

《禮記·樂記》:故人不耐無樂。

王充《論衡·無形》:苞瓜之汁,猶人之血也,其肌猶肉也,試令人損息苞瓜之汁,令其形如故,耐爲之乎?

耐-通假字小字典

耐nài

奴代切(泥代开一) 泥之去

古代一种剃掉颊须的刑罚。异体字作“耏”。《说文》:“耏,罪不至髡也。或从寸,诸法度字从寸。”段注:“耐,汉人借为‘能’字。本‘如之’切,后变音‘奴代’切,古音‘能’读如‘而’,今音‘耐、能’皆‘奴代’切。”

(一)通“能”néng 奴登切(泥登开一) 泥之平 能力,能够。

故人不耐无乐。(《礼记·乐记》)——所以人不可能没有喜乐的情感。〔郑玄注:“耐,古‘能’字。”〕

故圣人耐以天下为一家,以中国为一人者,非意之也。(《礼记·礼运》)——所以圣贤之人能够把天下统一为一家,能把中原地区统一于一人,并不是主观的谋虑。〔郑玄注:“耐,古‘能’字。〕

聋盲喑哑跛躄偏枯握递不耐自生者,上收而养之疾。(《管子·入国》)——聋子、瞎子、哑巴、跛子、瘸子、半身不遂的、两手相拱着而不能伸的残疾等,不能自己维持生存的,国家都收容起来给他们养疾。〔喑(yīn):哑,不能说话。 躄(bì):瘸腿。 偏枯:半身不遂的残废。 握递:两手相拱着而不能伸。〕

(二)通“奈”nài 奴带切(泥泰开一) 泥月入 奈何。

非君送酒添秋睡,可耐东池到晓蛙。(黄庭坚《奉谢泰亨送酒》诗)——要不是您送来美酒添睡意,可怎能酣睡东池到天明。〔晓蛙:天刚拂晓,蛙声啯啯。〕

秀色著人无耐。(宋·向子湮《西江月·微步凌波尘起》词)——秀丽的景色使人感到无可奈何。〔著人:使人感受到。〕

耐-常用字详解字典

耐nài

从而从寸,会意,

,9画。受得住;禁得起

,9画。受得住;禁得起 耐用|耐烦|耐力|耐心△忍耐|能耐|俗不可耐。

耐用|耐烦|耐力|耐心△忍耐|能耐|俗不可耐。〈辨〉耐字从而从寸,本义指古时剃除胡须的一种轻刑,寸表示手,剃须为一种手的行为。现行义为假借。

耐-敦煌俗字典

耐nài

S.328《伍子胥變文》:“何由可耐!”

P.3906《碎金》:“尀耐:頗柰。”

耐-汉语字源字典

耐nài

篆

篆

耐是古代一种剃去胡须的轻微刑罚。耐字从而从寸,“而”是胡须,“寸”为手,表示用手除去胡须之义。此字后多借用为忍受、禁得住之义,本义遂不再行用。

[耐久]指能经久。

[耐烦]忍受麻烦。

耐-现代汉语规范字典

耐nài

【释义】:

①

承受得住

承受得住 这种布耐磨|耐火材料|耐久|吃苦耐劳|耐人寻味。→②

这种布耐磨|耐火材料|耐久|吃苦耐劳|耐人寻味。→② 忍受,把痛苦或不幸等勉强承受下来

忍受,把痛苦或不幸等勉强承受下来 忍耐|耐心|耐性|难耐。

忍耐|耐心|耐性|难耐。耐-汉字异读字典

耐

㈠nài ①忍受得住;禁得起。如:刻苦耐劳。②宜;适宜。高适《广陵别郑处士》诗:“江田耐插秧。”③愿。岑参《郡斋南池招扬辚》诗:“闲时耐相访,正有床头钱。”④通“耏”。古代一种剃掉胡须的刑罚。《后汉书·陈宠传》:“今律令死刑六百二十,耐罪千六百九十八。”⑤通“奈”。奈何。向子湮《西江月·微步凌波尘起》:“秀色著人无耐。”

㈡néng 〔通〕通“能”。《礼记·乐记》:“故人不耐无乐。”

耐-金瓶梅字典

耐(柰)

nài 《广韵》:忍也。 奴代切 蟹开一去代泥

①克制、忍受。 我不耐烦。(一17下1)两个妓女又不是耐静的,只管调唇弄舌。(五四9上3)爹因他吃酒狂言,监他几日耐他性儿。(二六6上8)

②通“柰”(奈),处置。 大官人,没耐何,不看僧面看佛面。(十四2上9)

耐-秦汉魏晋篆隶字形表

耐

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。