而(而)是什么意思

而-古文字通假字典

而

(之日er)文獻作陑(之日er),雙聲叠韻

殷墟甲骨文有地名而。《簠人》二六:“辛……尞于而……莫。”《人》二七一:“乙未……乎……狩而。”《合集》一〇二〇一:“己未卜,萑,獲虎弗獲。一月,在而。”《合集》六四八〇:“貞,王

而白(伯)

而白(伯) 比伐……方……貞,王

比伐……方……貞,王 隹而白

隹而白 伐……”于省吾《釋林·釋而》云地名而即《尚書·湯誓序》“伊尹相湯伐桀,升自陑”之陑,孔傳:“桀都安邑,湯升道從陑,出其不意。陑在河曲之南。”按孔穎達疏:“陑當是山阜之地,蓋今潼關左右。”或説在今山西永濟縣西南。

伐……”于省吾《釋林·釋而》云地名而即《尚書·湯誓序》“伊尹相湯伐桀,升自陑”之陑,孔傳:“桀都安邑,湯升道從陑,出其不意。陑在河曲之南。”按孔穎達疏:“陑當是山阜之地,蓋今潼關左右。”或説在今山西永濟縣西南。而-古文字通假字典

而

(之日er)文獻作耳(之日er),雙聲叠韻

上博楚竹書《孔子詩論》簡二九:“

而不智人。”“

而不智人。”“ 而”即《詩·周南》之《卷耳》。

而”即《詩·周南》之《卷耳》。而-古文字通假字典

而

(之日er)讀為爾(支日er),雙聲

上博楚竹書《魯邦大旱》簡三:“賜,而昏(聞)

(巷)(路)之言……”又《子羔》簡九:“善,而昏(問)之也。”又馬王堆帛書《六十四卦·頤》初九:“舍而靈

(巷)(路)之言……”又《子羔》簡九:“善,而昏(問)之也。”又馬王堆帛書《六十四卦·頤》初九:“舍而靈 ,觀我朵頤,凶。”今通行本《易》而作爾。按《尚書·吕刑》:“在今爾安百姓。”《墨子·尚賢下》引爾作而。

,觀我朵頤,凶。”今通行本《易》而作爾。按《尚書·吕刑》:“在今爾安百姓。”《墨子·尚賢下》引爾作而。而通尔-常用古今字通假字字典

而通尔

而音ěr。而,上古属日纽之部;尔,上古属日纽支部。二字为双声通假。而的本义是胡须。《说文》:“而,颊毛也。象毛之形。”“而”假借为连词,表前后两个词或词组之间的并列、转折等关系。通尔,你,你的。《小尔雅》:“而、乃、若,汝也。”《左传·成公二年》:“齐侯曰:‘勿杀!吾与而盟,无入而封。’”(齐倾公说:“不要杀他!我跟你们盟誓,不进入你们的边境。”)《左传·宣公十六年》:“王闻之,召武子曰:‘季氏!而弗闻乎?’”(周天子听到这件事,召见士会说:“季氏!你没有听说这件事吗?”)《史记·项羽本纪》:“吾翁即若翁,必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”(我的父亲就是你的父亲,一定要烹你父亲的话,就希望分给我一杯带汁的肉汤。)柳宗元《种树郭橐驼传》:“蚤织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。”(早一点织好你们的布,养育好你们的小孩,喂好你们的鸡和猪。蚤,通早。字,养育。遂,长,喂大。)

而通能-常用古今字通假字字典

而通能

而音néng。而,上古属日纽之部;能,上古属泥纽之部。二字为迭韵通假。而的本义是胡须,常用为连词。通能。能力,名词;能够,助动词。《庄子·逍遥游》:“故夫知效一官,行(xìng)比(bì)一乡,德合一君而征一国者,其自视也亦若此矣。”(因此那些才智能够胜任一个官职,品行能适合一乡人的心意,道德符合一个国君的要求,才能取信于一国的人,他们看自己很得意,好象小麻雀一样。知,同智。效,胜任。比,合。)

《战国策·齐策六》:“齐多知,而解此环不?”(齐人智慧多,能够解开这个连环否?知,同智。不,同否。)《楚辞·九章·惜往日》:“不逢汤武与桓缪(mù)兮,世孰云而知之。”(没有遇到商汤、周武王,也没碰上齐桓公、秦穆公,世上有谁能够了解到他们的好处。缪,通穆,秦穆公,春秋五霸之一。)

耳通而-常用古今字通假字字典

耳通而

耳音ér。耳和而上古同属日纽之部,同音通假。耳的本义是耳朵。《说文》:“耳,主听也。”通而,连词,表转接,然而,却。《汉书·贾谊传》:“则为人臣者,主耳忘身,国耳忘家,公耳忘私。”(那么做臣子的应该为了国君却忘掉了自己,为了国家却忘掉了家庭,为了公共利益却忘掉了自己的利益。)

乃通而-常用古今字通假字字典

乃通而

乃音ér。乃,上古属泥纽之部;而,上古属日纽之部。二字为迭韵通假。乃的常用义是代词,你,这;副词,就,才,只等。通而。表转折,然而;递进,而且。《孟子·公孙丑上》:“皆古圣人也,吾未能有行焉;乃所愿,则学孔子也。”(他们都是古代的圣人,我没能具备他们的品德;然而我的愿望,就是学习孔子。)《论衡·实知》:“乃至沙丘,道病而崩。”(然而到达了沙丘,在半道上生病而死。)

《战国策·韩策二》:“非独政之能,乃其姊者,亦列女也。”(不但聂政是个有本领的人,而且他的姐姐也是一个刚烈的女子。列,通烈。)《说苑·至公》:“二三子再拜稽首曰:‘不惟晋国适享之,乃唐叔是赖之。’”(几个人第二次下拜磕头说:“不仅晋国能享受这福分,而且祖先唐叔也依赖这福份。”稽首,古时所行的跪拜礼。)

如通而-常用古今字通假字字典

如通而

如音ér。如,上古属日纽鱼部;而,上古属日纽之部。二字为双声通假。如的本义是随从。通而,表连接,就,却。《诗经·大雅·常武》:“王奋厥武,如震如怒。”(周王大大发扬他的军威,就勃然震怒。奋,振扬。厥,他,代周王。)《大戴礼记·子张问入官》:“是故不赏不罚,如民咸尽力。”(因此不用赏赐也不用惩罚,然而百姓全都尽力。咸,范围副词,都。)《荀子·儒效》:“乡是者臧,倍是者亡;乡是如不臧,倍是如不亡者,自古及今,未尝有也。”(遵循《诗》、《书》、《礼》、《乐》的就向善,违背这些就灭亡;遵循这些却不向善,违背这些却不灭亡的,从古到今,还不曾有过的。乡,同向,遵循。臧,善,兴旺。倍,通背,背弃,违背。)

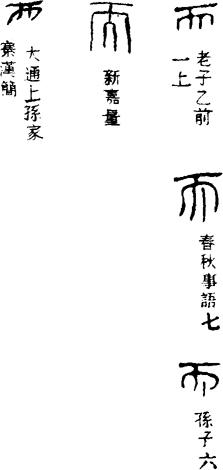

而-简明篆刻正字字典

而

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

而-古代汉语字典

而ér

【释义】:

①颊毛。《周礼·考工记·梓人》:“必深其爪,出其目,作其鳞之而。”②代词。你,你的。《左传·昭公二十年》:“余知而无罪也。”《史记·越王勾践世家》:“我令而父霸,我又立若。”(若:你。)③如同,好像。《诗经·小雅·都人士》:“彼都人士,垂带而厉。”《吕氏春秋·顺说》:“不设形象,与生与长,而言之与响。”④连词。连接谓词性成分,表示联合或偏正关系。《论语·述而》:“子温而厉,威而不猛,恭而安。”《墨子·尚同》:“闻善而不善,皆以告其上。”《荀子·劝学》:“青,取之于蓝而青于蓝。”⑤连词。连接分句,表示假设关系或引出进一层的意思。《论语·为政》:“人而无信,不如其可也。”《吕氏春秋·举难》:“而固贤者也,用之未晚也。”又《情欲》:“天地不能两,而况于人类乎?”⑥句末语气词,表示感叹语气。《论语·微子》:“已而,已而!今之从政者殆而!”⑦通“能”。能够。《庄子·逍遥游》:“德合一君,而征一国。”《淮南子·原道》:“行柔而刚,用弱而强。”

【说明】“而”为象形字,像颊毛之形。参附录三。

而-常用古汉语字典

而

【释义】:

(一)ér[代]第二人称代词。你,你的。归有光《项脊轩志》:妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”蒲松龄《促织》:业根,死期至矣!而翁归,自与汝复算耳![副]表示强调。范仲淹《岳阳楼记》:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。《左传·烛之武退秦师》:若亡郑而有益于君,敢以烦执事。[连]①连接词、词组或分句,表示并列关系。柳宗元《捕蛇者说》:永州之野产异蛇,黑质而白章。沈括《采草药》:无苗时采,则实而沉,有苗时采,则虚而浮。②连接词或词组,表示承接关系。《论语》六则:学而时习之,不亦乐乎?孙权《劝学》:肃遂拜蒙母,结友而别。《左传·曹刿论战》:下视其辙,登轼而望之。③表示递进关系。刘基《说虎》:其为人获而寝处其皮也,何足怪哉?《国语·勾践灭吴》:其达士,洁其居,美其服,饱其食,而磨厉之于义。《战国策·触龙说赵太后》:今媪尊长安君之位,而封之以膏腴之地,多予之重器。④表示转折关系。诸葛亮《出师表》:先帝创业未半而中道崩殂。司马迁《鸿门宴》:今人有大功而击之,不义也。魏征《谏太宗十思疏》:虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。⑤连接状语和谓语。《列子·愚公移山》:河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。”柳宗元《捕蛇者说》:吾恂恂而起,视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧。司马迁《鸿门宴》:哙拜谢,起,立而饮之。⑥表示因果关系。袁枚《黄生借书说》:非夫人之物而强假焉,必虑人逼取,而惴惴焉摩玩之不已。《战国策·邹忌讽齐王纳谏》:忌不自信,而复问其妾。龚自珍《病梅馆记》:锄其直,遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。⑦用在主语后,表示强调。《战国策·触龙说赵太后》:子而思报父母之仇,臣而思报君之雠。张溥《五人墓碑记》:大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?[助]①与“后”、“西”等时间或方位词连用,表示时间、处所等。《庄子·逍遥游》:夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。《吕氏春秋·察今》:先王之法,经乎上世而来者也,人或益之,人或损之,胡可得而法。司马迁《信陵君窃符救赵》:北救赵而西却秦。②用在句中,舒缓语气。《列子·愚公移山》:子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?欧阳修《醉翁亭记》:前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。陶渊明《归去来兮辞》:世与我而相违,复驾言兮焉求?[缀]用在形容词后。欧阳修《醉翁亭记》:山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。林嗣环《口技》:俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。

(二)néng[名]用同“能”。才能,才华。《庄子·逍遥游》:故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也亦若此矣。

而-古汉语通假字字典

而ér

【中古音】:

【上古音】:

如之切

【通假字释义】:

日之開三(泥之) 頰毛也。

【正字及释义】:

能 néng

奴登切 泥登開一(泥蒸)

奴登切 泥登開一(泥蒸)(一)才能。

《易·屯卦》:宜建侯而不寧。〔《集解》:鄭康成云:而讀曰能,能猶安也。〕

《墨子·尚同下》:然計天下之所以治者,何也?唯而以尚同一義爲政故也。〔畢沅云:而同能。〕

《莊子·逍遥遊》:德合一君,而徵一國者。〔郭慶藩云:而字當讀爲能。〕

《管子·樞言》:戒之戒之,微而異之。〔許維遹案:微而,猶靡能。而、能古字通用。〕

《管子·小匡》:小白承天子之命而毋下拜。〔郭沫若案:而讀爲能,乃反詰語。〕

《商君書·慎法》:彼而黨與人者,不待我而有成事者也。

(二)能够。

《墨子·非命下》:桀紂幽厲……不而矯其耳目之欲。〔畢沅云:而,讀如能。〕

《楚辭》屈原《九章·惜往日》:不逢湯武與桓繆兮,世孰云而知之?

《淮南子·原道訓》:行柔而剛,用弱而强。〔高誘注:而,能也。莊逵吉云:古能字爲耐,耐與而通。〕

汝 rǔ

人渚切 日語開三(泥魚) 你,爾。

人渚切 日語開三(泥魚) 你,爾。《左傳·昭公二十年》:余知而無罪也。〔杜預注:而同爾。〕

《國語·吴語》:子歸,殁而父母之世。後若有事。吾與子圖之。

《國語·晉語三》:而無來,吾固將歸君。國謂君何?

《莊子·列禦寇》:如而夫者,一命而吕鉅(謂自高大),再命而於車上儛(同舞),三命而名諸父,孰協唐許(指唐堯、許由)!

《莊子·徐无鬼》:盡於酒肉,入於鼻口矣,而何足以知其所自來?

《韓詩外傳·卷八》:以夫子而死之,不亦難乎?荊蒯(kuǎi)芮曰:善哉而言也。〔劉先生云:而、爾古通。〕

而-常用字详解字典

而ér

金

篆

篆

象形,■,6画。①连词。连接语义相承、相反、肯定和否定、互补或事理上前后相因的谓词及谓词性成分

大而全|取而代之|华而不实|敬而远之|浓而不烈|清而不淡|周而复始|望而生畏|为工农兵而创作。②连词。把表示时间或方式的成分连接到动词上

大而全|取而代之|华而不实|敬而远之|浓而不烈|清而不淡|周而复始|望而生畏|为工农兵而创作。②连词。把表示时间或方式的成分连接到动词上 终日而思|夺门而出|匆匆而去。③连词。表示“到”的意思

终日而思|夺门而出|匆匆而去。③连词。表示“到”的意思 一而再|由南而北|由浅而深。④连词。连接主语和谓语,表示假设

一而再|由南而北|由浅而深。④连词。连接主语和谓语,表示假设 革命而不依靠人民群众,不会成功。⑤古汉语词尾

革命而不依靠人民群众,不会成功。⑤古汉语词尾 忽而|俄而。

忽而|俄而。〈辨〉而字古文字字形象胡须之形,首画一横象示鼻端,次画一竖象示人中,再一曲画象髭,最后一曲画象承浆及颐下的须。后多用为假借义。楷书作而。

而-敦煌俗字典

而ér

津藝38《大方廣佛華嚴經卷第十七》:“種種妙相而莊嚴。”

敦研024(5-3)《大方等大集經》:“說法之聲,齊衆而聞,名不共法。”

敦研136《金光明經》:“各各於國,而得自在。”

敦研179-3《妙法蓮華經·授記品第六》:“而得作佛,號多摩羅。”

而-现代汉语规范字典

而ér

【释义】:

①

连接并列的形容词、动词或词组、分句等,所连接的前后两项之间可以有多种语义关系。a)表示并列或递进关系

连接并列的形容词、动词或词组、分句等,所连接的前后两项之间可以有多种语义关系。a)表示并列或递进关系 少而精|肥而不腻|要

少而精|肥而不腻|要 结,而不要分裂|既年轻漂亮,而又有才华。b)表示承接关系

结,而不要分裂|既年轻漂亮,而又有才华。b)表示承接关系 取而代之|成绩是优异的,而优异的成绩是用汗水浇灌出来的。c)表示转折关系,相当于“却”“但是”

取而代之|成绩是优异的,而优异的成绩是用汗水浇灌出来的。c)表示转折关系,相当于“却”“但是” 热烈而镇定|紧张而有秩序|费力大而收效小|雨下得很大,而老李最终还是按时来了。→②

热烈而镇定|紧张而有秩序|费力大而收效小|雨下得很大,而老李最终还是按时来了。→② 用在意思上相对立的主语和谓语中间,表示语气的转折,相当于“如果”“却”

用在意思上相对立的主语和谓语中间,表示语气的转折,相当于“如果”“却” 作家而不深入生活,是不可能写出好作品的。→③

作家而不深入生活,是不可能写出好作品的。→③ 连接状语和中心词,前项表示后项的目的、原因、依据、方式、状态等

连接状语和中心词,前项表示后项的目的、原因、依据、方式、状态等 我们要为正义而战|因下雨而延期|凭个人兴趣而定|自由是对纪律而言的|挺身而出|飘然而去|侃侃而谈。④

我们要为正义而战|因下雨而延期|凭个人兴趣而定|自由是对纪律而言的|挺身而出|飘然而去|侃侃而谈。④ 连接意义上有阶段之分的词或词组,表示由一种状态过渡到另一种状态,有“到”的意思

连接意义上有阶段之分的词或词组,表示由一种状态过渡到另一种状态,有“到”的意思 一而再,再而三|由远而近|从下而上|自东而西|由童年而少年、而壮年。

一而再,再而三|由远而近|从下而上|自东而西|由童年而少年、而壮年。而-汉语字源字典

而ér

甲

甲  金

金  篆

篆

金文的而字,象人颏下须发飘拂的样子,其本义当指下巴上的须毛,今人则多称胡子或胡须。而字后来多借用为代词,相当于汝、你、你们;又借为连词,有和、及、才、就、并且等多种含义和作用。其本义反而少为人知了。

[而已]语末助词,仅止于此,相当于口语中的“罢了”。

[而立]《论语·为政》:“子曰:吾十有五而志于学,三十而立。”后因称三十岁为“而立”之年。

而-汉字异读字典

而

㈠ér ①颊毛。《考工记·梓人》:“深其爪,出其目,作其鳞之而。”②通“尔”、“汝”。你。《史记·项羽本纪》:“必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”③通“如”。象、似。《新序·杂事》:“白头而新,倾盖而故。”④通“如”。如果。《左传·襄公三十年》:“子产而死,谁其嗣之?”⑤作语助,表承递。《荀子·劝学》:“玉在山而草木润。”⑥作语助,表转折。如:似是而非。⑦作语助,表并列关系。《韩非子·定法》:“故其国富而兵强。”⑧作语助,用同“以”。《韩非子·解老》:“中心怀而不谕,故疾趋卑拜而明之;心实爱而不知,故好言繁词以信之。”⑨作词助,用同“然”。《诗·齐风·猗嗟》:“颀而长兮。”⑩表语气,与“矣”略同。《诗·齐风·著》:“俟我著乎而!”

㈡néng 〔通〕通“能”。①能够。《墨子·尚同下》:“然计天下所以治者何也?唯而以尚同一义为政故也。”②〔引〕才能。《庄子·逍遥游》:“德合一君,而征一国。”

而-金瓶梅字典

而

ér 《广韵》:语助。 如之切 止开三平之日

连词。 刘邦乃酒色之君,必见汝而纳之。(一1下11)遂请王之宝剑,自刎而死。(一2上1)

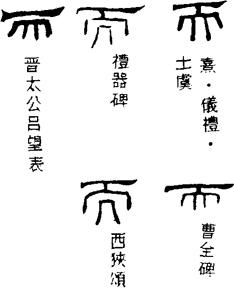

而-秦汉魏晋篆隶字形表

而

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。