缶(缶)是什么意思

缶-古文字通假字典

缶

(幽幫fou)讀為陶(幽定tao),叠韻

殷墟甲骨文《後》上九·七·三〇:“王敦缶于。”《粹》九三九:“缶不其隻(獲)犬。”《乙》七七九五:“我史(使)其犸缶!我史弗其犸缶。”《乙》五七六五:“基方缶乍郭。”陳夢家《殷墟卜辭綜述》二九四頁云:“缶與河津之基方、臨汾之犬、平陸之郭、新絳之筍相近,亦當在晉南。《説文》匋下云:‘《史篇》讀與缶同。’是匋、缶古是一字。缶疑即匋。《漢水注》卷四‘河水又南逕陶城西……陶城在蒲坂北,城舜所都也,南去歷山不遠’。”(輝按《漢水注》應為《河水注》,陳氏誤。又陳氏坂後漏城字,舜前漏即字)即今山西永濟縣。按陳氏讀缶為陶可能問題不大。但“基方缶”的材料有好幾條,“基方”與“缶”是兩個並列的方國,還是缶為基方君長之名,殊不易判斷。又《陶彙》四·一“左缶

(尹)”,四·六五“缶攻(工)舌”,四·八五“匋攻壬”,四·八九“缶攻立”,四·八一“缶攻□”,四·一〇九“儢(廪)缶官廿”,四·一一八“

(尹)”,四·六五“缶攻(工)舌”,四·八五“匋攻壬”,四·八九“缶攻立”,四·八一“缶攻□”,四·一〇九“儢(廪)缶官廿”,四·一一八“ 工”,六·一一三“儢缶敢

工”,六·一一三“儢缶敢 ”。高明《古陶文字徵》隸作匋,其實應即缶字,“缶攻”當讀為陶工。匋从缶,包省聲。按《説文》:“匋,作瓦器也。古者昆吾作匋。案《史篇》讀與缶同。”匋為本字。陶本地名,今則多指瓦器之匋,陶行而匋廢矣。《史篇》即《史籀篇》,是匋之籀文作缶。

”。高明《古陶文字徵》隸作匋,其實應即缶字,“缶攻”當讀為陶工。匋从缶,包省聲。按《説文》:“匋,作瓦器也。古者昆吾作匋。案《史篇》讀與缶同。”匋為本字。陶本地名,今則多指瓦器之匋,陶行而匋廢矣。《史篇》即《史籀篇》,是匋之籀文作缶。缶-古文字通假字典

缶

(幽幫fou)或説讀為保(幽幫bao),雙聲叠韻

殷墟甲骨文《鐵》一九一·四:“帝弗缶于王。”陳夢家《殷虚卜辭綜述·宗教》云:“缶即保,《韓非子·難勢篇》‘而勢位足以缶賢者也’,《多士》‘惟時上帝不保,降若兹大喪’。”按姚孝遂為《甲骨文字詁林》缶字條所加按語説《鐵》一九一·四之辭為殘辭,補足應為“王敦缶于……帝弗授祐”,缶為地名。不過,地名缶陳夢家謂即陶,今山西永濟。張亞初《殷墟都城與山西方國考略》云:“甲骨文中的國族之缶,文獻上稱為保。《左傳》成公十三年傳,晉侯使吕相絶秦云:‘伐我保城,殄滅我費滑。’此保城殆即甲骨文中的缶地。”

缶-简明篆刻正字字典

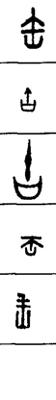

缶

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

缶-古代汉语字典

缶fǒu

【释义】:

①汲水或盛流质的瓦器。《左传·襄公九年》:“具绠缶,备水器。”(绠gěng:汲水用的绳子。)《吕氏春秋·功名》:“缶醯黄,蜹聚之,有酸。”(醯xī:醋。蜹ruì:小飞虫。)②瓦制的打击乐器。《墨子·三辩》:“农夫春耕夏耘,秋敛冬藏,息于聆缶之乐。”李斯《谏逐客疏》:“夫击甕叩缶,弹筝搏髀而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也。”(甕wèng:一种陶制乐器。搏髀bì:拍着大腿打拍子。)③量名,十六斗为一缶。《国语·鲁语下》:“田一井出

禾、秉刍,缶米。”(井:计量田亩的量词。

禾、秉刍,缶米。”(井:计量田亩的量词。 zōng:六千四百斗。秉:一百六十斗。)

zōng:六千四百斗。秉:一百六十斗。)【说明】“缶”为象形字。参附录三。

缶-常用古汉语字典

缶fǒu

【释义】:

[名]①瓦罐,瓦缸。一种口小大腹的陶制容器。柳宗元《捕蛇者说》:或恂恂而起,视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧。②古代一种陶制打击乐器。司马迁《廉颇蔺相如列传》:於是秦王不怿,为一击缶。李斯《谏逐客书》:夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜,快耳目者,真秦之声也。

缶-难僻字字典

缶fǒu

【同音字】:否

【释义】:

①一种口小肚大的坛子。②古代一种瓦质的打击乐器。

缶-汉语字源字典

缶fǒu

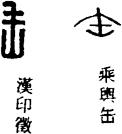

甲

甲  金

金  篆

篆

烧制陶器,先要捣泥作坯,然后才能入窑烧炼。甲骨文、金文的缶字,从午从口,表示用杵棒在泥盘中捣泥做坯的意思,其本义即指制作陶坯。因此,从缶的字多与制陶或陶器有关,如窑、缸、缺、罅、罄、罂等。而后世的缶字,又专指一种大腹、小口、有盖的陶制容器,《说文解字》:“缶,瓦器,所以盛酒浆。秦人鼓之以节歌。象形。”也泛指同形制的铜器,金文缶字或从金,则是专指铜制的缶。

缶-现代汉语规范字典

缶fǒu

【释义】:

①

古代一种盛酒的瓦器,大腹小口,有盖。→②

古代一种盛酒的瓦器,大腹小口,有盖。→② 古代一种瓦质的打击乐器

古代一种瓦质的打击乐器 击缶。

击缶。缶-秦汉魏晋篆隶字形表

缶

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。