曾(曾)是什么意思

曾-古文字通假字典

曾

(蒸精zenɡ)讀為增(蒸精zenɡ),雙聲叠韻

一九五七年陝西長安縣兆元坡出土的輔師坭:“隹九月既生霸甲寅,王在周康宫,各大室,即立(位),榮伯入右(佑)輔師

。王乎(呼)乍册尹册令(命)

。王乎(呼)乍册尹册令(命) 曰:更乃祖考

曰:更乃祖考 輔

輔 (職),易女

(職),易女 巿、素黄,

巿、素黄, (鑾)旂;今余曾乃令(命),易女玄衣黹屯、赤巿朱黄,戈彤沙琱胾,旂五日,用事……”銘文首次出現“曾令(命)”。一九七三年長安縣灃西馬王村出土衛坭四件,器、蓋銘文皆同,云:“唯八月初吉丁亥,王客(格)于康宫,榮伯右(佑)衛内(入),即立(位)。王曾令(命)衛:易赤巿、攸勒……”輔師

(鑾)旂;今余曾乃令(命),易女玄衣黹屯、赤巿朱黄,戈彤沙琱胾,旂五日,用事……”銘文首次出現“曾令(命)”。一九七三年長安縣灃西馬王村出土衛坭四件,器、蓋銘文皆同,云:“唯八月初吉丁亥,王客(格)于康宫,榮伯右(佑)衛内(入),即立(位)。王曾令(命)衛:易赤巿、攸勒……”輔師 坭與衛坭同為恭王時器。黄盛璋《西周微家族窖藏銅器群初步研究》及《西周銅器中册令制度及其關鍵問題新考》説“曾令”即“增命”,後文並專有一節論“增命”問題。黄氏云增即增益,

坭與衛坭同為恭王時器。黄盛璋《西周微家族窖藏銅器群初步研究》及《西周銅器中册令制度及其關鍵問題新考》説“曾令”即“增命”,後文並專有一節論“增命”問題。黄氏云增即增益, 坭增命的玄衣黹屯、戈彤沙琱胾為增加。赤巿、朱黄與

坭增命的玄衣黹屯、戈彤沙琱胾為增加。赤巿、朱黄與 巿、素黄雖同為巿、黄,但赤色的必貴於

巿、素黄雖同為巿、黄,但赤色的必貴於 色的。按漢杜氏鏡:“吏人服之曾官秩。”吾作鏡:“曾年益壽,長宜子孫。”《孟子·告子》下:“曾益其所不能。”宋孫奭音義:“張云:曾與增同。”

色的。按漢杜氏鏡:“吏人服之曾官秩。”吾作鏡:“曾年益壽,長宜子孫。”《孟子·告子》下:“曾益其所不能。”宋孫奭音義:“張云:曾與增同。”曾-古文字通假字典

曾

(蒸精zenɡ)讀為憎(蒸精zenɡ),雙聲叠韻

馬王堆帛書《戰國縱横家書·蘇秦獻書趙王章》:“今足下功力非數加於秦也,怨竺(毒)積怒,非深於齊,下吏皆以秦為愛趙而曾齊。臣竊以事觀之,秦幾(豈)愛趙而曾齊犸(哉),欲以亡韓、呻(吞)兩周,故以齊餌天下。”《戰國策·趙策一》“曾齊”作“憎韓”,曾讀為憎,是,“韓”則為齊字之誤。又馬王堆帛書《老子》乙本卷前古佚書《稱》:“行曾而索愛,父弗得子。行母(侮)而索敬,君弗得臣。”

曾-古文字通假字典

曾

(蒸精zenɡ)讀為贈(蒸從zenɡ),叠韻,精從旁紐

殷墟甲骨文曾字作

、

、 、

、 、

、 等形,或用為祭名。《巴》一一:“貞,辛

等形,或用為祭名。《巴》一一:“貞,辛

牛。”《後》下一二·一三:“牧以羌,

牛。”《後》下一二·一三:“牧以羌, 于□(祊)

于□(祊) 用。”《甲》二·一七·二:“犬曾用,自大示。”又周器段坭:“王

用。”《甲》二·一七·二:“犬曾用,自大示。”又周器段坭:“王 畢

畢 ,戊辰曾。”亦以曾為祭名。于省吾《甲骨文字釋林·釋

,戊辰曾。”亦以曾為祭名。于省吾《甲骨文字釋林·釋 》説祭名曾當讀為贈。《周禮·占夢》:“乃舍萌于四方以贈惡夢。”鄭玄注:“贈,送也,欲以新善去故惡。”又《男巫》:“冬堂贈無方無筭。”鄭玄注:“故書贈為矰,杜子春云,矰當為贈,堂贈謂逐疫也。無方,四方可為也;無筭,道里無數,遠益善也。玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也,其行必由堂始。”平頂山滍陽嶺出土匍盉:“青公吏(使)

》説祭名曾當讀為贈。《周禮·占夢》:“乃舍萌于四方以贈惡夢。”鄭玄注:“贈,送也,欲以新善去故惡。”又《男巫》:“冬堂贈無方無筭。”鄭玄注:“故書贈為矰,杜子春云,矰當為贈,堂贈謂逐疫也。無方,四方可為也;無筭,道里無數,遠益善也。玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也,其行必由堂始。”平頂山滍陽嶺出土匍盉:“青公吏(使) (司)史艮曾匍于柬麀

(司)史艮曾匍于柬麀 、韋兩、赤金一匀(鈞)。”又河北定縣竹簡五〇號:“孔子曰:曾若以車乎?”

、韋兩、赤金一匀(鈞)。”又河北定縣竹簡五〇號:“孔子曰:曾若以車乎?”曾-古文字通假字典

曾

(蒸精zenɡ)或説文獻作鄫(蒸從zenɡ)、繒(蒸從zenɡ),叠韻,精從旁紐

甲骨、金文皆有曾字,或作國族名。《簠游》六八:“……卜,吅貞,王

(次)于曾。”《三代》一〇·二〇·二有曾侯簠,乃曾侯嫁女於黄國所作之媵器。宋代安陸亦出土曾侯鎛(或稱楚王酓章鐘)。一九七八年,湖北隨縣發現曾侯乙大墓,出土編鐘六十四枚,所出曾侯乙鎛,與宋安陸所出者同銘。此曾為姬姓,李學勤《曾國之謎》以為即文獻的隨國。于豪亮《為什麽隨縣出土曾侯墓》一文稱原有兩個姒姓的曾國,一個在今山東棗莊市以東,一個在今河南泌陽縣東南,西與申國接壤,南與隨國接壤,此曾後為隨所滅,隨因改稱曾,猶韓滅鄭,徙都於鄭,因改稱鄭。曾文獻亦作鄫或繒。《通志·氏族略三》:“曾氏,夏少康封其少子曲烈於鄫。”《國語》、《史記》、《穀梁傳》作繒,《左傳》、《公羊傳》作鄫。《國語·鄭語》:“申、繒、西戎方强,王室方騷……”韋昭注:“繒,姒姓,申之與國也。”又《國語·晉語七》:“申人、繒人召西戎以伐周,周於是乎亡。”于氏承《春秋地名考略》説,以為周末繒與申相鄰,在繒關以南。按于氏的假説有其道理,雖然隨滅繒文獻乏證,目前還未成為定論。

(次)于曾。”《三代》一〇·二〇·二有曾侯簠,乃曾侯嫁女於黄國所作之媵器。宋代安陸亦出土曾侯鎛(或稱楚王酓章鐘)。一九七八年,湖北隨縣發現曾侯乙大墓,出土編鐘六十四枚,所出曾侯乙鎛,與宋安陸所出者同銘。此曾為姬姓,李學勤《曾國之謎》以為即文獻的隨國。于豪亮《為什麽隨縣出土曾侯墓》一文稱原有兩個姒姓的曾國,一個在今山東棗莊市以東,一個在今河南泌陽縣東南,西與申國接壤,南與隨國接壤,此曾後為隨所滅,隨因改稱曾,猶韓滅鄭,徙都於鄭,因改稱鄭。曾文獻亦作鄫或繒。《通志·氏族略三》:“曾氏,夏少康封其少子曲烈於鄫。”《國語》、《史記》、《穀梁傳》作繒,《左傳》、《公羊傳》作鄫。《國語·鄭語》:“申、繒、西戎方强,王室方騷……”韋昭注:“繒,姒姓,申之與國也。”又《國語·晉語七》:“申人、繒人召西戎以伐周,周於是乎亡。”于氏承《春秋地名考略》説,以為周末繒與申相鄰,在繒關以南。按于氏的假説有其道理,雖然隨滅繒文獻乏證,目前還未成為定論。曾同增-常用古今字通假字字典

曾同增

曾音céng。曾,原为语气副词。《说文》:“曾,词之舒也。”假借为增,增加。《孟子·告子下》:“所以动心忍性,曾益其所不能。”(因此能够使他的心受到震动,使他的性情坚韧,增加并弥补他所不能的地方。忍,坚。)《淮南子·览冥训》:“(凤凰)还至其曾逝万仞之上,翱翔四海,过昆仑之疏圃。”(凤凰盘旋飞翔到那万丈的高空之上,在天下展翅翱翔,飞过高大昆仑山的广阔天地。还,通旋,回转。逝,飞。疏圃,天地。)“增加,增高”义,后来加义符“土”,造“增”字以示区别。王力《同源字典》:“增即曾之分别文。”《广雅·释诂一》:“增,加也。”

曾同層(层)-常用古今字通假字字典

曾同層(层)

曾音céng。曾又假借为层,重迭。《楚辞·招魂》:“曾台累榭,临高山些(suō)。”(两层的高台,重迭的敝屋,都面对着高山。)《楚辞·桔颂》:“曾枝剡(yǎn)棘,圆果抟兮。”(桔枝层层迭迭带着利刺,果实是圆圆的。剡,尖利。抟,通团。)杜甫《望岳》:“荡胸生曾云,决眦(zì)入归鸟。”(山腰升起的片片层云,将人们的心胸激荡;站在泰山之颠睁大双眼,连归鸟都能分辨。决,张开。眦,眼眶。)“重迭”义,后来加义符“尸”造“层”字,以示区别。杜诗用古字“曾”,系仿古。

曾-简明篆刻正字字典

曾

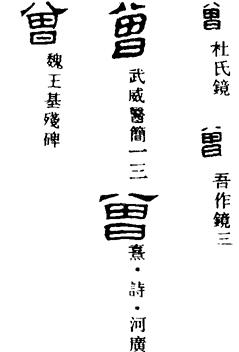

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

曾-古代汉语字典

曾céng

【释义】:

见“曾”㈡。

曾-古代汉语字典

曾

【释义】:

㈠zēng ①竟,乃。《诗经·卫风·河广》:“谁谓河广?曾不容刀。”(刀:小船。)《论语·为政》:“有酒食先生馔,曾是以为孝乎?”②重。指中间隔两代的亲属,祖之父为曾祖,孙之子为曾孙。又孙之子以下都可称曾孙。《诗经·周颂·维天之命》:“骏惠我文王,曾孙笃之。”(骏jùn:大。惠:顺。)③增加。《孟子·告子下》:“所以动心忍性,曾益其所不能。”

㈡céng ④曾经。《吕氏春秋·顺民》:“失民心而立功名者,未之曾有也。”白居易《琵琶行》:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”⑤通“层”。重叠。《淮南子·本经》:“大厦曾加。”杜甫《望岳》:“荡胸生曾云。”

曾-常用古汉语字典

曾

【释义】:

(一)céng[副]①表示强调。还。《列子·愚公移山》:以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?魏学洢《核舟记》:而计其长曾不盈寸。②表示出乎意料。竟,竟然。《列子·愚公移山》:汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。王羲之《兰亭集序》:当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。司马迁《信陵君窃符救赵》:今吾且死,而侯生曾无一言半辞送我,我岂有所失哉?③表示过去。曾经。白居易《琵琶行(并序)》:曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。睢景臣《[般涉调]哨遍·高祖还乡》:曾在俺庄东住,也曾与我喂牛切草,拽坝扶锄。

(二)zēng[名]指与己隔两代的亲属。一指爷爷之父,即曾祖父;一指孙之子,即曾孙。洪亮吉《治平篇》:高、曾之时,有屋十间,有田一顷,身一人,娶妇后不过二人。洪亮吉《治平篇》:又自此而曾焉,自此而元焉,视高、曾时口已不下五六十倍,是高、曾时为一户者,至曾、元时不分至十户不止。(案:此例1、4“曾”指曾孙。)[动]用同“增”。增长。《孟子·生于忧患,死于安乐》:所以动心忍性,曾益其所不能。

曾-古汉语通假字字典

曾céng

【中古音】:

【上古音】:

昨棱切

【通假字释义】:

從登開一(從蒸) 詞之舒也。

【正字及释义】:

層 céng

昨棱切 從登開一(從蒸) 重疊。

昨棱切 從登開一(從蒸) 重疊。《管子·輕重戊》:有虞之王,燒曾藪,斬群害,以爲民利。〔安井衡云:曾、層同。〕

《楚辭》屈原《九章·橘頌》:曾枝剡棘,圜果摶兮。

《淮南子·本經》:大厦曾架,擬于崑崙。

《淮南子·覽冥》:逮至其曾逝萬仞之上,翱翔四海之外。

《史記·司馬相如列傳》:登陂阤之長阪兮,坌(bèn並)入曾宫之嵯峨。

《後漢書·張衡傳》:登閬風之曾城兮。

不死而爲牀。〔《文選》作層城。〕

不死而爲牀。〔《文選》作層城。〕杜甫《望嶽》:蕩胸生曾雲,决眥入歸鳥。〔《集韻》:曾,通作層。〕

曾-通假字小字典

曾céng

(一) 昨棱切(从登开一) 从蒸平

(二)zēng 作滕切(精登开一) 精蒸平乃;怎。《说文通训定声》:“曾,词之舒也。假借为层,《楚辞·招魂》:‘曾台累榭’注:‘重也’。又为增,《孟子》‘曾益其所不能’,张音‘与增同’。”

(一)通“层”(層)céng 昨棱切(从登开一) 从蒸平重叠。

曾台累榭,临高山些。(《楚辞·招魂》)——多层的高台,重叠的敞屋,都面对着高山。〔累(lěi):重叠。 榭(xiè):建筑在高土台上的敞屋。 些:语助词。〕

大厦曾加,拟于昆仑。(《淮南子·本经训》)——大厦层叠高架,可与昆仑山相比拟。〔加:架,材木相乘架。〕

荡胸生曾云,决眥入归鸟。(杜甫《望岳诗》)——山腰云气层叠,望之令人心胸开豁;山高望归鸟入山,就势必张眼极目。〔荡胸:荡涤胸襟。 决:张开。 眥(zì):眼眶。〕

(二)通“增”zēng 作滕切(精登开一) 精蒸平 增加。

所以动心忍性,曾益其所不能。(《孟子·告子下》)——这样便可以震动他的心意,使他的性情坚韧,而增加他的能力。〔朱熹《孟子集注》:“曾,与增同。”〕

曾1-常用字详解字典

曾1céng

甲

金

金 篆

篆

□,12画。曾经,表示动作,行为发生在过去

曾1几何时|曾1经沧海△不曾1|未曾1。

曾1几何时|曾1经沧海△不曾1|未曾1。曾2-常用字详解字典

曾2zēng

①指中间隔两代的(亲属关系)

曾2祖|曾2孙|曾2祖母。②姓。

曾2祖|曾2孙|曾2祖母。②姓。〈辨〉曾字甲骨文象示箅形,算上有系,可提;箅为甑的关键部件,所以用它表示甑,甑读zèng。古时甑下体似鬲,煮水;上体似后世的笼屉,陶制或铜制,盛米用来蒸饭,底部七穿,上有箅,隔断上下。金文下从口,象示器身。篆书讹变,楷书作曾。后借用为虚词字,于是为本义另造甑字,从瓦曾声。

曾-敦煌俗字典

曾céng

P.2173《御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上》:“我從昔來,所得惠眼,未曾得聞如是之經。”

敦研277《妙法蓮華經》卷第一:“佛曾親近百千萬億無數諸佛。”

敦研215《太子瑞應本起經》:“莫不雅奇,歎未曾有。”敦研301《妙法蓮華經》:“已曾供養百千萬億。”

敦研024(5-3)《大方等大集經》:“瞻對之時,目未曾眴,名不共法。何以故?身不可思議故。”

Ф096《雙恩記》:“此之高計未曾聞。”

S.2073《廬山遠公話》:“病苦者,四大之處,何曾有實;衆緣假合,地水火風。”

曾-汉语字源字典

曾zēng

金

金  篆

篆

曾为“甑”的本字。甑是古代一种用来蒸食物的炊具。甲骨文曾字,下面的“田”字形代表甑底的箅,上面逸出的两笔象蒸汽,表示用甑蒸食物的意思。所以曾的本义为甑,又借指中间隔两代的亲属关系,如曾祖、曾孙。曾还读为céng,用作副词,表示从前有过的某种行为或情况,如“曾经沧海”等。

曾-现代汉语规范字典

曾céng

【释义】:

表示动作行为或情况发生在过去

表示动作行为或情况发生在过去 曾到过海南岛|前些天也曾忙过一阵|似曾相识|曾几何时|未曾|不曾。

曾到过海南岛|前些天也曾忙过一阵|似曾相识|曾几何时|未曾|不曾。另见zēng。

曾-现代汉语规范字典

曾zēng

【释义】:

①

相隔两代的(亲属关系)

相隔两代的(亲属关系) 曾祖父|曾孙。〇②

曾祖父|曾孙。〇② 姓。

姓。另见céng。

曾-汉字异读字典

曾

㈠zēng ①乃。《孟子·公孙丑上》:“尔何曾比予於管仲。”②怎。杨万里《病中春雨闻东园花盛》诗:“雨中过了更曾知!”③通“增”。增加。《说文·会部》:“会,合也。从亼从曾省曾,益也。”段玉裁注:“曾者,增之假借字。”④犹言重,隔两代的亲属。如:曾祖。⑤高举貌。《淮南子·览冥训》:“〔凤皇〕曾逝万仞之上。”⑥姓。

㈡céng ①〔语〕尝;曾经。李白《猛虎行》:“肖何曾作沛中吏。”②〔通〕通“层”。杜甫《望岳》诗:“荡胸生曾云。”《楚辞·宋玉(招魂)》:“曾台累榭。”

曾-金瓶梅字典

曾

(一)zēng 《广韵》:则也,亦姓。 作滕切 曾开一平登精

①姓氏。 姓曾,双名孝序。(四八1上9)

②怎么。 兀那东西是好动不喜静的,曾肯理没在一处。(五六4下11)本当该助一经追荐夫人,曾奈力薄,粗茶饭奠表意而已。(六五1下2)

(二)céng 《广韵》:经也。 昨棱切 曾开一平登从

曾经。 曾记当年待主傍,谁知今日变风光。(八八12上8)当时也曾吃过他的,也曾用过他的,也曾使过他的,也曾借过他的,也曾嚼过他的。(八十1下3)他就在时,也没曾在你根前行差了礼法。(二八9下11)

(三)当作“争”zhēng,方音借字。 薛嫂儿也没曾兢(竞),就兑了银子写了文书。(九四10下7)宝殿前仙妃玉女,霞帔曾献御香花。(三九4上5)不曾你贪他这老婆,你留他在家里不好,你就打发他出去做买卖也不好。(二五13上2)

(又讹成:悮)

曾-秦汉魏晋篆隶字形表

曾

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。