曙(曙)是什么意思

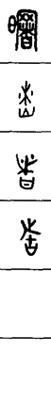

曙-简明篆刻正字字典

曙

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

曙-古代汉语字典

曙shǔ

【释义】:

①晓,天明。屈原《九章·悲回风》:“思不眠以至曙。”简文帝《守东平中华门开》:“曙色始成霞。”②[一曙]一旦。形容时间短。《吕氏春秋·重己》:“曙曙失之,终身不复得。”

曙-常用古汉语字典

曙shǔ

【释义】:

[名]拂晓,天亮时。蒲松龄《促织》:自昏达曙,目不交睫。《孔雀东南飞(并序)》:鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。

曙-常用字详解字典

曙shǔ

从日署声,形声,

,17画。天刚亮;破晓

,17画。天刚亮;破晓 曙光|曙色。

曙光|曙色。曙-现代汉语规范字典

曙shǔ

【释义】:

天刚亮的时候

天刚亮的时候 曙光|曙色。

曙光|曙色。曙-金瓶梅字典

曙

shǔ 《广韵》:晓也。 常恕切 遇合三去御禅

天亮。 红日映窗寒色浅,淡烟笼竹曙光微。(六三12下10)

曙-历代避讳字汇典

曙shǔ

宋英宗赵氏名曙。

避正讳“曙”:

〔改称〕〈人名〉《东都事略》卷五三云:“王曙字晦叔,河南人也,隋文中子弟绩之后。名同英宗御讳,故以字称。”

又,《宋史·艺文志七》别集类有“《司空文明集》一卷”,《举例》卷三云:“本名曙,亦避讳举其字。”

〔代字〕①以“晓”代“曙”:

〈人名〉《孙公谈圃》卷下:“狄青为帅……广召诸将,责陈晓违节制”。“晓”下注云:“犯英宗御名。”是本名为陈曙,避讳书“陈晓”。

〈书名〉《崇文总目》卷五别集类有:“《倪晓赋》一卷”,秦鉴云:“《通志略》‘曙’作‘晓’,避英宗讳也。”

②以“旭”代“曙”:

〈人名〉《宋史》卷三二六有《侍其曙传》,同书《蛮夷传四》作“侍其旭”。其曙为真宗时人,作“旭”者当后人避英宗讳追改。

〈亭名〉《汇考》卷二〇引晁补之《杂说》云:“仁宗时,作亭名曰‘迎曙’;已悟为英宗名,改曰‘迎旭’;又以为未安,改曰‘迎恩’。”

〔疑误〕《野客丛书》卷二〇云:“《诗眼》载,前辈有病少游‘杜鹃声里斜阳暮’之句,(1)谓‘斜阳暮’似觉意重。仆谓不然……观当时米元章所书此词,(2)乃是‘杜鹃声里斜阳曙’。非‘暮’字也。得非避庙讳而改为‘暮’乎?”《汇考》卷二〇曰:“案‘曙’与‘斜阳’不合。米系元祐间人,其书《千文》,改‘鸣凤在树’为‘在竹’,何得不避‘曙’字?”王氏之说盖误。

又避嫌名“署”;

〔省阙〕《石林燕语》卷七云:“学士院正厅曰玉堂。太宗时,苏易简为学士,上尝语曰:‘玉堂之设,但虚传其说,终未有正名。’乃以红罗飞白‘玉堂之署’四字赐之,易简即扃鐍置堂上。……绍圣间,蔡鲁公为承旨,(3)始奏乞摹,就杭州刻榜揭之。以避英庙讳,去下二字,止曰‘玉堂’云。”《铁围山丛谈》卷一亦云:“始熙陵时,(4)亲御飞白,书‘玉堂之署’四字,以赐承旨苏易简。及泰陵时,(5)鲁公亦为承旨,以其下一字犯厚陵御讳,(6)因奏请第摹‘玉堂’二字,牓于翰苑之正厅,且为儒林之荣,制曰:‘可’。”

〔改称〕〈职官〉《朱子语类》卷一二八云:“今之总管,乃国初之部署。后避英庙讳,改焉。”

《嘉泰会稽志》卷三云:“国初节度使,领马步军都部署,掌屯戍、边要、训练之政令,以肃清所部。英宗皇帝即位,避御名,改都总管。其后守臣兼一路安抚使者,皆带马步军都总管。”

《宋史·职官志七》:“太原府、延安府、庆州、渭州、熙州、秦州,则兼经略安抚使、马步军都总管。”《举例》卷四曰:“河东陕西诸路经略安抚使,皆置于仁宗庙,当为都部署。史称都总管者,据后来改名也。”同书卷三亦曰:“宋皇祐二年《重修北岳庙记》,韩琦题衔‘充定州路都部署兼安抚使’,《宋史·职官志》乃作‘定州兼安抚使马步军都总管’。部署改为总管,系从后追改。”

又,《老学庵笔记》卷一〇云:“祖宗时,有知枢密院及同知、签署之类。治平后,避讳改曰签书。”

《举例》卷三亦云:“《宋史·宰辅表一》:‘太平兴国四年正月,石熙载自枢密直学士迁签书枢密院事。’签书本作签署。张齐贤、王沔、杨守一、张逊、冯拯、陈尧叟、韩崇训、马知节、曹玮、王德用诸人,皆除签署,或同签署,史家避英宗讳曙,追改为‘书’。”又云:“宋天圣四年《萧山县梦笔桥记》,记文为太常寺奉礼郎、签署苏州观察判官厅公事叶清臣撰。《宋史》本传作‘签书’,避讳追改。”

〔代字〕 ①以“宇”代“署”:

〈职官〉《汇考》卷二〇云:“陈祥道《礼书》,汉光禄勋属‘三署郎’作‘三宇郎’。”

②以“庐”代“署”:

〈引文〉《苕溪渔隐丛话后集》卷三五引《元城语录》云:“太宗尝飞白题翰林学士院,曰‘玉堂之庐’。”“庐”下注曰:“正字以英庙讳。”即以“庐”易“署”。

〔触犯〕《癸辛杂识》后集云:“胡石壁颖为宪日,尝出巡部。适一尉格目忘书名,胡大怒,遂批银牌云:‘县尉不究心职事,至于格目亦忘署名,可见无状。’追问。尉亦狡者也,遂作一状,录宪状判于前而空‘署’字,以黄覆之。及就逮,投状,胡见益怒,云:‘汝尚敢侮我如此。’遂索元批银牌观之,则有‘署’字。盖一时盛怒中所书,忘其庙讳也。于是径不敢问而遣之。”

又避嫌名“薯”:

〔改称〕〈物类〉《负暄杂录》云:“山药本名薯蓣。唐代宗讳豫,改名薯药。本朝避英宗讳,遂名山药。”

《本草纲目》卷二七亦云:“薯蓣,因唐代宗名豫,避讳改为薯药;又因宋英宗讳曙,改为山药。”

又,《宋朝事实类苑》卷六二云:“山药,按《本草》本名薯蓣,(7)唐代宗名豫,故改下一字为药;今英庙讳犯上一字,若却取下一字呼‘蓣药’,于理无害。”

又避嫌名“树”:

《老学庵笔记》卷一〇云:“庙讳同音‘署’字常恕反,‘树’字如遇反,(8)然皆讳避,则以为一字也。(9)《北史·杜弼传》:齐神武相魏时,相府法曹辛子炎谘事云‘取署’字,子炎读‘署’为‘树’,神武怒其犯讳,杖之。则‘署’与树音不同,当时虽武人亦知之。而今学士大夫乃不能辨,方嘉祐、治平之间,朝士如宋次道、苏子容辈,(10)皆精于字学,亦不以为言,何也?”

〔代字〕①以“木”代“树”:

〈物类〉《讳字谱》云:《水经注》:“‘豫章以树氏都’,《困学纪闻》引作‘木氏郡。’(11)盖‘都’应作‘郡’,乃郦氏之误;‘木’字则王氏避嫌改也。”

《日知录》卷二三《嫌名》,注云:“《雍录》以‘贞女树’为‘正女木’,树音同‘曙’,英宗讳。”

《汇考》卷二〇亦云:“树通呼为木。《雍录》‘女贞树’作‘女正木’。(12)范成大《桂海虞衡志》所载沙木、桄榔木、鬼儡木、𨽞脂木、龙骨木之类,皆树也。王佐《格古要论》、《事物绀珠》等书并然。”

又,《举例》卷二云:“有避讳改物名致二物混为一物者,《〈四库全书·礼记义疏〉考证》,‘椇榛’注:‘罗氏:枳椇子一名木密。’说本《古今注》‘枳椇子一名树密’,而木密则生南方,别是一种。罗愿宋人,避英宗嫌讳,改‘树’为‘木’,遂与木密相混。”

②以“林”、“竹”等代“树”:

〈地名〉《汇考》卷二〇云:“高淳县银树堰,改银林堰……避英宗讳改‘林’也。”

〈篇籍〉米芾书《千字文》,改“鸣凤在树”为“鸣凤在竹”,周广业云:“‘树’本改‘木’,以与‘化被草木’复,故代以‘竹’。吕种玉《言鲭》谓诸名公帖皆作‘树’,世皆作‘竹’,盖不知其为讳也。”(13)

③以“植”、“立”、“艺”、“屏”等代“树”:

〈篇籍〉 《孟子·梁惠王上》:“树之以桑”,《滕文公上》:“树艺五谷”,宋石经讳“树”作“植”。(14)

同书《告子下》:“无易树子”,宋石经又讳“树”作“立”。(15)

〈引文〉《礼记·中庸》:“人道敏政,地道敏树”,《梦溪笔谈》卷三引之,改“地道敏艺”。

《论语·八佾》:“邦君树塞门,管民亦树塞门”,《梦溪笔谈》卷二三引之,并改作“屏塞门”。

又避嫌名“竖”:

〔代字〕以“植”代“竖”:

〈山名〉《光绪丹徒县志》卷二云:“银山,《旧志》云:在城西江口,旧名土山,以山形壁立,俗呼竖土山。避宋英宗讳,亦呼植土山。”

又避嫌名“喻”:

〔改称〕〈姓氏〉《姓氏书辩证》卷三〇云:“今抚州临川民有俞氏,不音平声而音喻。谨案:喻氏旧音‘树’,必治平初避上嫌名声同者,因去口为俞,又嫌其与平声俞氏相杂,则音喻以别之。”

或又避“杼”:

《礼部韵略》附载《韵略条式》云:“字有合用而私相传为当避者,如‘分寸尺丈引’之‘引’、(16)‘杼柚其空’之‘杼’之类,(17)举人不敢用,有司不敢取。”

又,据《礼部韵略》附载《淳熙重修文书式》,宋英宗嫌名尚有“抒、啫、藷、

、濖、𡣈

、濖、𡣈、𡬾

、

、

、 、裋、

、裋、 、封、侸𠊪、

、封、侸𠊪、 、㜐、𦒶、襡、澍、赎、属、

、㜐、𦒶、襡、澍、赎、属、 ”等二十二字须回避

”等二十二字须回避

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。