蛇(蛇)是什么意思

它同蛇-常用古今字通假字字典

它同蛇

它音shé。它的本义是蛇。《说文》:“它,虫也。从虫而长,象冤曲垂尾形。”徐铉注:“今俗作食遮切(shé)。”《玉篇》:“它,蛇也。”后来“它”为借为代词,其它,于是另加义符“虫”造“蛇”字表本义。罗泌《路史·疏仡纪·高阳》:“四它卫之。”(四条蛇保卫着他。)顾祖禹《读史方舆纪要·浙江三·湖州府》:“杼山上有避它城,……盖古昏垫时民避蛇于此。”(杼山上有一座避蛇城,……是上古迷惘无所从的时代,百姓在这里躲避蛇害的地方。昏垫,陷溺,迷惘无所适从。)

蛇-简明篆刻正字字典

蛇

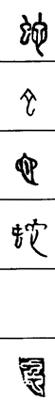

从上到下依次是小篆、甲骨文、金文、古玺及战国文字、缪篆及汉代文字、鸟虫篆。

蛇-古代汉语字典

蛇

【繁体字】:虵

【释义】:

㈠ shé ①爬行动物,俗称“长虫”。《左传·成公二年》:“丑父寝于轏中,蛇出于其下。”(丑父:逢丑父,人名。轏zhàn:棚车。)柳宗元《捕蛇者说》:“永州之野产异蛇。”

㈡yí ②[委蛇]见“委”字条。③[蛇蛇]浅薄而自大的样子。《诗经·小雅·巧言》:“蛇蛇硕言,出自口矣。”

蛇-古代汉语字典

蛇zhà

【释义】:

水母,俗称海蜇。《岭表录异》卷下:“水母,广州谓之水母,闽谓之蛇。”

蛇-古代汉语字典

蛇yí

【释义】:

见“蛇”㈡。

蛇-常用古汉语字典

蛇shé

【释义】:

[名]爬行类动物。柳宗元《捕蛇者说》:永州之野产异蛇。全祖望《梅花岭记》:神仙之说,所谓为蛇画足。《韩非子·五蠹》:上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。

蛇1-常用字详解字典

蛇1shé

虵

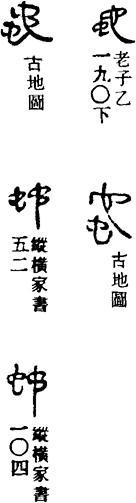

甲

金

金 篆

篆

从虫从它、它亦声,形声,

,11画。爬行动物。身体圆而细长,有角质鳞,四肢退化,舌细长分叉,种类很多,有的有毒,有的无毒,吃青蛙等小动物,大蛇也能吞食大的兽类

,11画。爬行动物。身体圆而细长,有角质鳞,四肢退化,舌细长分叉,种类很多,有的有毒,有的无毒,吃青蛙等小动物,大蛇也能吞食大的兽类 蛇1毒|蛇1蜕△毒蛇1|蟒蛇1|地头蛇1。

蛇1毒|蛇1蜕△毒蛇1|蟒蛇1|地头蛇1。蛇2-常用字详解字典

蛇2yí

委蛇,同“逶迤”。形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲延续不绝的样子。

〈辨〉蛇字甲骨文与虫(huǐ)同字,皆象蛇形,后来才区分为二字。金文字形讹变;篆书作它,或加形符作蛇。一般以它借用为代词字,蛇表示本义。异体虵,从虫也声;其实,也字与它本为一字,金文即借它为也,用为匜或语气词;篆书中才区别为二字。

蛇-敦煌俗字典

蛇shé

P.2965《佛說生經》:“王又詔曰:‘荅(若)已虵(蛇)維,更增守者,嚴伺其骨。来取骨者,則是原首。’”按:虵,即“蛇”之俗字,“蛇維”爲梵文、漢文音義合璧詞,火葬之意(“蛇”在陰陽五行說中與“火”相應)。敦研365《大般涅槃經》卷第十五:“爲是人毒惡蛇毒耶。”

P.2524《語對》:“傷蛇。”

敦研232《大般涅槃經》卷九:“方便捨身,如彼毒蛇,捨於故皮。”

S.6983《妙法蓮華經·觀世音顯聖圖》:“蚖蛇及蝮蠍,氣毒煙火燃。”S.6659《太上洞玄靈寶妙經眾篇序章》:“奔蛇擊劍,長牙叩鍾。”S.78《失名類書》:“傷蛇。”

S.2614《大目乾連冥間救母變文》:“鐵蛇吐火,四面張鱗;銅狗吸煙,三邊振吠。”

S.1086《兔園策府》:“若不精窮數象,推步陰陽;龍蛇有易度之妖,水火有相□之變。”

P.2305《妙法蓮華經講經文》:“或鐵烏啄髓,或銅蛇啖肉。”

蛇-现代汉语规范字典

蛇shé*虵

【释义】:

蛇目爬行动物的统称。体呈圆筒形,细长,体表被角质鳞,四肢退化,舌细长分叉。有的有毒。大多数种类以脊椎动物为食,少数种类也吃昆虫、蚯蚓或软体动物,主要生活于热带和亚热带。有两千多种。

蛇目爬行动物的统称。体呈圆筒形,细长,体表被角质鳞,四肢退化,舌细长分叉。有的有毒。大多数种类以脊椎动物为食,少数种类也吃昆虫、蚯蚓或软体动物,主要生活于热带和亚热带。有两千多种。另见yí。

蛇-现代汉语规范字典

蛇yí

【释义】:

[委蛇]wēiyí 同“逶迤”。参见“逶”。

另见shé。

蛇-现代汉语规范字典

蛇zhà

【释义】:

〈方〉海蜇。

〈方〉海蜇。蛇-汉字异读字典

蛇

㈠shé 爬行类动物。如:眼镜蛇。

㈡yí 〔语〕蛇蛇,轻率貌;自以为是,大言欺人貌。《诗·小雅·巧言》:“蛇蛇硕言。”也作“訑訑”。

蛇-金瓶梅字典

蛇

shé 《广韵》:毒虫。 食遮切 假开三平麻船

长虫。 硭碭山斩白蛇起手。(一2上5)文不加点,字走龙蛇。(四九8下5)

蛇-历代避讳字汇典

蛇shé

《夷坚支志》戊卷第三云:“钱仰之林宗,寓居于华亭之北庵净居院……一日……步至僧堂,见有新置神像一躯,乃俗所事施菩萨者,其前正塑一蛇。时邑人敬奉此妖,至不敢斥其姓,迨左畔方字亦谨避焉。”

蛇-秦汉魏晋篆隶字形表

蛇

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。